本文聚焦澳大利亚试管婴儿移植中的伦理困境,包括胚胎处置、父母身份认定等问题。介绍了相关争议根源、法律作用及社会观念影响,展现技术与伦理碰撞,探讨寻求和谐发展路径。

澳大利亚试管婴儿移植中的伦理困境

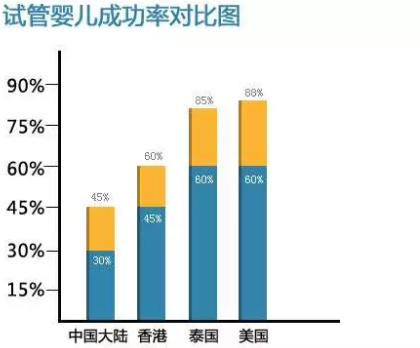

在当今科技飞速发展的时代,试管婴儿技术为众多渴望拥有孩子的家庭带来了希望的曙光。澳大利亚,作为医疗技术较为发达的国家,在试管婴儿领域有着广泛的实践和探索。然而,随着这项技术的不断推进,一系列复杂的伦理困境也逐渐浮出水面,困扰着整个社会。 试管婴儿移植,简单来说,就是将体外受精形成的胚胎移植到女性子宫内,使其着床发育成胎儿的过程。这项技术打破了自然受孕的局限,帮助了许多因各种原因无法正常生育的夫妇实现了为人父母的梦想。但在澳大利亚,它却引发了诸多伦理层面的思考。 首先,从胚胎的处置问题说起。在试管婴儿的操作过程中,为了提高成功率,往往会培育多个胚胎。一旦移植成功,剩余的胚胎该如何处理呢?这可不是一个简单的问题。澳大利亚曾有一项统计数据显示,在过去五年里,某大型生殖中心共培育了超过5000个胚胎,成功移植并生育的案例中,剩余胚胎数量达到了1500个左右。这些胚胎就像是被搁置在伦理边缘的“生命种子”。 一些人认为胚胎具有潜在的生命价值,应该受到保护,不能随意丢弃或者用于其他实验。就如同我们对待每一个新生的生命一样,哪怕它还处于极其微小的胚胎阶段。然而,也有人觉得如果一直保存这些胚胎,会占用大量的医疗资源,而且从某种程度上讲,很多胚胎最终也不会有机会成为真正的生命。这就像是仓库里堆积了许多可能永远不会被启用的物资,造成资源的浪费。这两种观点针锋相对,让医疗工作者和政策制定者陷入了两难的境地。 其次,关于试管婴儿的遗传父母和法律父母的身份认定问题。在澳大利亚,有这样一个案例:一对夫妇通过试管婴儿技术孕育孩子,提供精子的男性在孩子出生前意外去世。孩子出生后,关于谁是孩子真正的父亲这一问题引发了争议。从遗传角度看,去世的男性是孩子的生物学父亲;但从法律和养育的角度讲,女性的现任伴侣也参与了整个孕育过程,并且愿意承担父亲的责任。这个案例凸显了试管婴儿技术下家庭关系的复杂性。 澳大利亚法律在这方面的规定也在不断调整和完善。根据相关法律条款,不同情况会有不同的认定方式,但这依然无法完全解决实际操作中出现的各种复杂情况。这就好比是在错综复杂的迷宫里寻找出口,每一个新的案例都像是一个新的岔路口,让法律的界定变得困难重重。 再者,试管婴儿技术是否会引发基因选择的问题也备受关注。随着技术的发展,人们有可能对胚胎进行基因检测,筛选出具有某些优良基因的胚胎进行移植。这虽然听起来像是可以“定制”更健康聪明的宝宝,但却引发了严重的伦理担忧。 有研究机构调查发现,约30%的澳大利亚民众担心基因选择会破坏人类基因的自然多样性,就像是人为地干预了大自然精心编织的基因之网。而且,这种基因选择可能会导致社会阶层的进一步分化。有钱人可能有更多的资源进行基因选择,让自己的后代在起跑线上就占据优势,而普通家庭则可能望尘莫及。这就如同一场不公平的竞赛,从一开始就打破了平衡。 另外,对于单身女性和同性恋群体利用试管婴儿技术生育的问题,澳大利亚社会也存在着激烈的争论。一方面,尊重每个人的生育权利是现代社会的一种进步观念,单身女性和同性恋群体同样有追求家庭幸福的权利。澳大利亚部分地区已经通过法律允许他们在符合一定条件下使用试管婴儿技术。 但另一方面,也有人担心这会对传统家庭观念造成冲击。他们认为孩子在成长过程中最好能有父母双方的陪伴,传统家庭模式对于孩子的身心健康发展有着不可替代的作用。这就像是两种不同的价值观在碰撞,一方追求个体的自由和平等权利,另一方坚守传统的家庭价值观念。 面对这些伦理困境,澳大利亚政府、医疗机构和社会各界都在积极寻求解决之道。政府通过制定更加完善的法律法规来规范试管婴儿技术的应用,明确胚胎处置、父母身份认定等方面的标准。医疗机构加强了伦理审查委员会的作用,在每一个试管婴儿操作案例中,都要经过严格的伦理评估。 同时,社会各界也在通过各种渠道进行科普宣传和伦理教育,提高民众对试管婴儿技术及其伦理问题的认识和理解。就像一场全民参与的接力赛,每个人都在为解决这些伦理困境贡献自己的力量。 总之,澳大利亚试管婴儿移植中的伦理困境是一个复杂而多元的问题。它涉及到生命、家庭、法律、社会等多个层面。在推动技术进步的同时,我们必须要谨慎地权衡利弊,以尊重生命、维护公平正义、促进社会和谐为原则,找到一条既能满足人们生育需求,又能妥善解决伦理问题的道路。就如同在波涛汹涌的大海中驾驶船只,我们需要精准地把握方向,才能顺利驶向光明的未来。胚胎处置的伦理争议根源

胚胎处置之所以会产生如此大的伦理争议,其根源在于我们对于生命起始点的认知差异。在不同的文化、宗教和哲学观念中,对于生命何时开始有着不同的解读。 从宗教角度看,一些宗教教义认为生命自受孕那一刻起就神圣不可侵犯。例如天主教,秉持着这样的观点,坚决反对对胚胎的任何不当处置。而从科学的角度讲,胚胎在发育的不同阶段具有不同的生物学特征,早期胚胎是否能等同于完整意义上的生命还存在争议。 这种认知差异就像是不同的地图绘制者,用不同的标准和方法描绘同一片地域,导致了对胚胎价值判断的巨大分歧。这也是胚胎处置伦理困境难以轻易解开的重要原因。法律在应对伦理困境中的作用与局限

法律在规范试管婴儿技术方面发挥着至关重要的作用。澳大利亚的法律试图为各种伦理问题提供明确的解决方案,从胚胎的合法存储期限到父母身份的认定标准,都有相应的条款规定。 然而,法律也有其局限性。法律往往是滞后于技术发展的,就像一个人总是在追赶自己的影子,很难完全跟上快速变化的现实。新的技术应用和复杂案例不断涌现,法律不可能在第一时间就给出完美的应对之策。而且,法律的实施还依赖于社会的接受程度和执行力度,如果民众对法律不理解或者不认同,那么法律在解决伦理困境方面的效果就会大打折扣。社会观念转变对伦理困境的影响

随着社会的发展,澳大利亚的社会观念也在逐渐发生变化。过去,传统的家庭观念深入人心,人们对于生育和家庭的认知相对单一。但如今,多元化的生活方式和价值观念逐渐被更多人接受。 这种观念的转变对试管婴儿技术相关的伦理困境产生了深远的影响。一方面,它使得一些原本被视为禁忌的话题,如单身女性和同性恋群体的生育权利,开始被更多人认真思考和讨论。另一方面,也促使社会更加关注技术应用中的伦理问题,推动了相关政策和法规的完善。就像是一阵春风,吹醒了人们对于这些复杂伦理问题的深入思考,也为解决这些问题带来了新的契机。| 统计项目 | 数据详情 |

|---|---|

| 某大型生殖中心五年内胚胎培育数量 | 超过5000个 |

| 成功移植并生育后剩余胚胎数量 | 1500个左右 |

| 担心基因选择破坏人类基因多样性的民众比例 | 约30% |

圆梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。