本文围绕试管婴儿与自闭症基因展开探讨,介绍了试管婴儿技术与自闭症现状,分析两者可能的关联及基因层面原因,强调环境因素影响,指出虽无定论但医学在进步,应关注自闭症群体。

从试管婴儿到自闭症基因探究

在当今社会,随着科技的飞速发展,试管婴儿技术为许多渴望拥有孩子却面临生育困难的家庭带来了新的希望。然而,近年来,一个令人担忧的话题逐渐浮出水面——试管婴儿与自闭症之间是否存在某种联系?这促使我们深入探究自闭症基因,试图揭开这背后复杂的谜团。

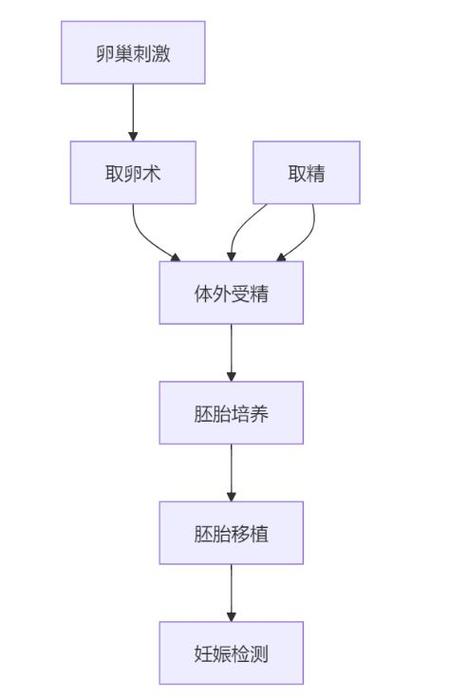

首先,咱们得了解了解试管婴儿技术。这可不是个简单事儿,很多人可能只是听说过,但不太清楚具体是怎么操作的。简单来说,试管婴儿就是把卵子和精子都拿到体外来,让它们在体外人工控制的环境里完成受精过程,然后把早期胚胎移植到女性的子宫中,让它继续发育成胎儿。这项技术自诞生以来,已经帮助了无数家庭圆了生育梦。据相关统计数据显示,全球通过试管婴儿技术出生的婴儿数量已经超过了800万。

| 年份 |

全球试管婴儿出生数量(万) |

| 2010年 |

约400 |

| 2015年 |

约600 |

| 2020年 |

约800 |

而自闭症呢,这是一种神经发育障碍性疾病,相信大家或多或少都听说过。自闭症患者往往在社交互动、语言沟通和行为模式等方面存在明显的问题。他们可能不太会与他人交流眼神,对别人的呼唤没有反应,兴趣爱好也比较狭窄,还会有一些重复性的行为。据美国疾病控制与预防中心(CDC)的数据,每54名儿童中就有1名被诊断为自闭症谱系障碍。这可不是个小数目,意味着在我们身边,可能就有不少自闭症儿童。

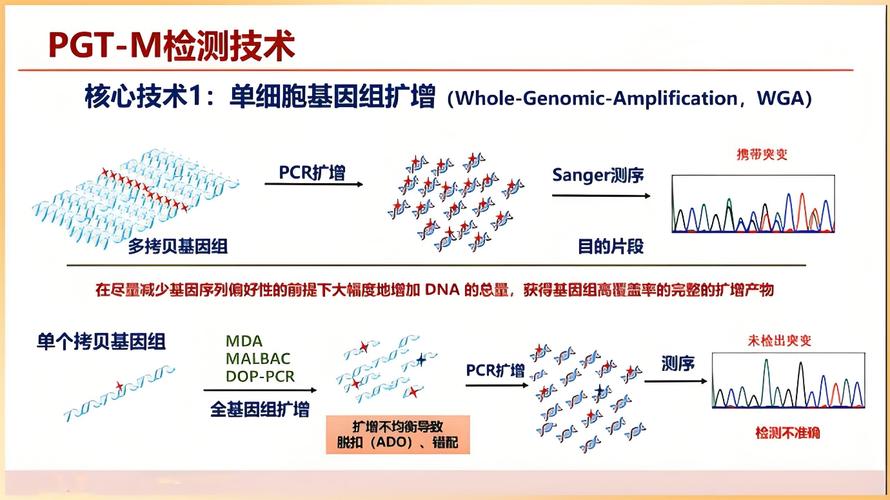

那么,试管婴儿和自闭症之间怎么就扯到一块儿了呢?有一些研究提出了疑问,怀疑试管婴儿技术可能会增加孩子患自闭症的风险。这其中的一个原因可能是试管婴儿技术在操作过程中,涉及到对胚胎的体外培养和操作,这个过程会不会对胚胎的基因产生一些潜在的影响呢?毕竟基因可是决定我们身体各种特征和功能的“小密码”。

科学家们为了搞清楚这个问题,可是下了不少功夫。有一项针对试管婴儿和自然受孕儿童的大规模研究发现,试管婴儿出生的儿童患自闭症谱系障碍的风险比自然受孕儿童高出了约30%。不过呢,大家先别慌,这个数据虽然看着吓人,但它只是一个初步的研究结果,而且这其中的因果关系还不能完全确定。

为什么这么说呢?这就得深入到基因层面去探究了。自闭症可不是由单一基因决定的,它是一种多基因遗传病。也就是说,有很多个基因共同作用,才可能导致自闭症的发生。目前已经发现了超过100个与自闭症相关的基因。这些基因就像一个复杂的网络,相互影响、相互作用。

比如说,其中有一个叫做“FOXP2”的基因,这个基因在语言和认知发展过程中起着重要的作用。如果这个基因发生了突变,就可能会影响孩子的语言能力和社交能力,增加患自闭症的风险。还有“SHANK3”基因,它主要负责神经元之间的信号传递,如果这个基因出现问题,也可能会导致神经发育异常,进而引发自闭症。

但是,大家要知道,基因只是自闭症发病的一个重要因素,并不是唯一的因素。环境因素同样也起着关键的作用。比如说,母亲在孕期的感染、接触有害物质、营养状况等等,都可能对胎儿的发育产生影响,增加自闭症的发病风险。就好比一颗种子,基因是种子本身的特质,但土壤、阳光、水分这些环境因素也决定了这颗种子能不能健康成长。

再回到试管婴儿技术上,虽然有研究提出了两者之间可能存在的关联,但目前并没有确凿的证据表明试管婴儿技术直接导致了自闭症基因的改变或增加了自闭症的发病风险。因为试管婴儿技术诞生的时间还不算特别长,大规模的长期跟踪研究还在进行当中。也许随着研究的深入,我们会发现更多准确的信息。

对于那些通过试管婴儿技术拥有孩子的家庭来说,也不用过于担心。虽然自闭症是一个让人揪心的问题,但大多数试管婴儿出生的孩子都和自然受孕出生的孩子一样,健康快乐地成长着。我们不能因为一些初步的研究结果就给试管婴儿技术贴上不好的标签。

而且,现在医学在不断进步,对于自闭症的早期诊断和干预也越来越重视。如果能够在孩子早期就发现自闭症的迹象,通过专业的康复训练和治疗,很多自闭症孩子都能够得到不同程度的改善。就像盖房子一样,早期发现问题,及时调整和修复,房子依然可以坚固美观。

在日常生活中,我们也应该对自闭症患者多一些理解和关爱。他们就像一群来自星星的孩子,有着自己独特的内心世界。我们要用温暖和耐心去打开他们的心门,让他们感受到这个世界的美好。

总之,从试管婴儿到自闭症基因探究,这是一个充满挑战和未知的领域。虽然目前我们还没有完全搞清楚其中的奥秘,但随着科学技术的不断发展和研究的深入,相信我们一定能够揭开这个谜团,为那些关心这个问题的家庭提供更准确的答案,也为自闭症的预防和治疗找到更好的方法。让我们一起期待未来,为这些孩子创造一个更美好的明天。

免责声明:

圆梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。