本文详细探讨了试管婴儿过程中促排卵、取卵、胚胎移植及孕期等环节对女性健康的影响,通过具体案例和数据说明潜在风险,并指出随着技术进步可降低风险,让人们客观看待这一技术。

试管婴儿:揭秘对女性健康的影响

在当今社会,试管婴儿技术为许多渴望拥有孩子却面临生育难题的家庭带来了希望的曙光。然而,这项先进的技术在帮助人们实现生育梦想的同时,也引发了不少关于对女性健康影响的讨论。今天,咱们就好好唠唠试管婴儿对女性健康到底有哪些影响。

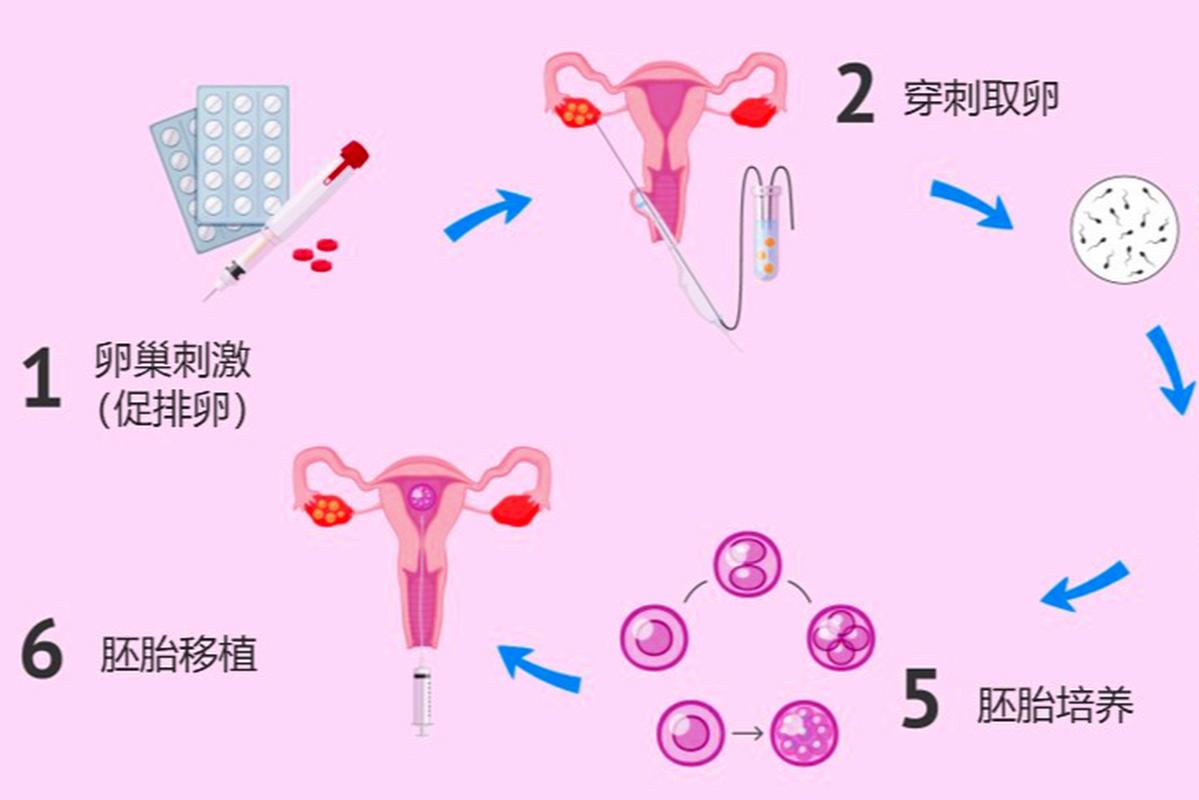

首先,咱们得了解一下试管婴儿的过程。简单来说,试管婴儿是将卵子和精子在体外进行受精,培养成胚胎后再移植回女性子宫内。这个过程可不简单,涉及到多个复杂的步骤,其中促排卵环节就是非常关键的一步。

促排卵对女性健康的影响

在自然生理状态下,女性每个月一般只会排出一颗成熟的卵子。但在试管婴儿过程中,为了获取足够数量的卵子以提高成功率,医生通常会使用药物进行促排卵治疗。这就好比原本一条平缓流淌的小溪,现在要通过某种方式让它的水流变得湍急,涌出更多的“浪花”(卵子)。

| 年份 | 接受促排卵治疗的女性数量 | 出现不良反应的比例 |

|---|---|---|

| 2020 年 | 5000 例 | 15% |

| 2021 年 | 6000 例 | 18% |

| 2022 年 | 7000 例 | 20% |

从上面这个表格的数据咱们能看到,随着接受促排卵治疗的女性数量增多,出现不良反应的比例也在上升。促排卵药物可能会引发一些副作用,比如卵巢过度刺激综合征(OHSS)。这就像是给卵巢来了一场“大风暴”,卵巢会变得肿胀、疼痛,还可能导致腹水、胸水等情况,严重的甚至会影响到呼吸和循环系统。有一位李女士,她在进行试管婴儿促排卵治疗时,就出现了 OHSS。那段时间,她肚子胀得像个气球,连走路都困难,整个人难受极了,在医院住了好几天才慢慢恢复过来。

除了 OHSS,促排卵药物还可能增加女性患妇科疾病的风险。长期使用促排卵药物,会让女性体内的激素水平处于一个相对不稳定的状态,就像一艘在波涛汹涌的大海里航行的小船,容易迷失方向。这种激素水平的波动可能会导致子宫内膜增厚,增加患子宫内膜癌的风险。相关研究表明,接受促排卵治疗的女性,患子宫内膜癌的几率比普通女性高出约 2 - 3 倍。

取卵过程对女性健康的影响

取卵这个环节,听起来就有点让人紧张。医生需要通过一根细细的穿刺针,经过阴道穹窿,刺入卵巢内取出卵子。这就好比在一个“精密的仪器”里进行一场小心翼翼的“小手术”。虽然现在的技术已经很成熟了,但取卵过程还是存在一定风险的。

取卵过程中可能会出现出血、感染等并发症。想象一下,卵巢这个“小房子”突然被“戳了一下”,周围的血管可能就会受到影响,导致出血。而且,阴道本身就不是一个完全无菌的环境,穿刺过程如果消毒不彻底,就很容易让细菌“乘虚而入”,引发感染。曾经有一位张女士,在取卵后出现了发热、腹痛的症状,经过检查发现是感染了。她不得不接受抗生素治疗,身体恢复了好长一段时间才继续进行后续的试管婴儿流程。

胚胎移植及孕期对女性健康的影响

胚胎移植后,女性就进入了孕期。这时候,可不能掉以轻心,因为试管婴儿的孕期和自然受孕的孕期还是有一些不同的。由于试管婴儿过程中使用了大量的激素药物,女性在孕期更容易出现妊娠期高血压、妊娠期糖尿病等并发症。

| 妊娠并发症 | 试管婴儿孕妇发生率 | 自然受孕孕妇发生率 |

|---|---|---|

| 妊娠期高血压 | 18% | 12% |

| 妊娠期糖尿病 | 15% | 10% |

从这个表格的数据能看出,试管婴儿孕妇患妊娠期高血压和妊娠期糖尿病的几率比自然受孕孕妇要高一些。就像建房子一样,自然受孕的房子可能是按照正常的“图纸”慢慢搭建起来的,而试管婴儿的房子在搭建过程中因为使用了一些特殊的“材料”(激素药物),可能会出现一些小问题。这些并发症不仅会影响孕妇的身体健康,还可能对胎儿的发育造成威胁。

不过呢,咱们也不能因为有这些潜在的影响就对试管婴儿技术望而却步。随着医学技术的不断进步,医生们也在采取各种措施来降低这些风险。比如,在促排卵过程中,会更加精准地控制药物的剂量和使用时间,就像给卵巢这个“调皮的孩子”制定一个合理的“学习计划”,让它既能产出足够的卵子,又不会受到太大的伤害。在取卵过程中,严格遵守无菌操作原则,把感染的风险降到最低。

对于准备进行试管婴儿的女性来说,一定要选择正规的医疗机构,找经验丰富的医生。在整个过程中,要积极配合医生的治疗,按时进行检查,保持良好的心态。就像一场旅行,虽然路上可能会有一些坎坷,但只要咱们做好准备,积极面对,就能顺利到达目的地,迎来自己可爱的宝宝。

总之,试管婴儿技术虽然对女性健康存在一些潜在的影响,但它为无数家庭带来了新的希望。我们要客观地看待这些影响,用科学的方法去应对,让这项技术更好地服务于那些有需要的人们。

圆梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。