本文讲述了不孕症的现状及对夫妻的困扰,介绍了试管婴儿技术的诞生、原理、过程、成功率等,通过实例展现其给不孕家庭带来希望,同时探讨了相关问题,展现了这一技术的传奇发展。

从不孕症到试管婴儿诞生的传奇故事

在咱们老百姓的生活里,生儿育女那可是人生大事儿。可现实中,却有不少夫妻因为不孕症而愁得不行。今天啊,咱们就来唠唠从不孕症到试管婴儿诞生这一段充满艰辛又无比传奇的故事。

咱们先来说说不孕症,这可不是个小问题。根据世界卫生组织的统计数据,全球大约有15%的夫妇面临着生育困难的问题,也就是不孕症。这就意味着,每7对夫妻中,可能就有1对会遇到这个麻烦事儿。咱们中国呢,随着生活节奏的加快、环境变化等各种因素影响,不孕症的发病率也在逐渐上升。

| 年份 |

中国不孕症发病率 |

| 2010年 |

12.5% - 15% |

| 2020年 |

15% - 20% |

像我认识的一对夫妻,小王和小李,结婚都五年了,一直想要个孩子。这五年里,他们跑了无数趟医院,吃了各种中药西药,偏方都试过不少,可肚子就是没动静。每次看到别人抱着孩子,他们心里那叫一个羡慕啊,又着急又无奈。后来经过详细检查,发现小王患有严重的少精症,小李的输卵管也存在堵塞问题,这可把他们给愁坏了。

在过去,得了不孕症,很多夫妻可能就只能默默接受没有孩子的现实,那种痛苦和遗憾,真的是无法用言语来形容。但随着医学技术的不断发展,一个新的希望出现了——试管婴儿技术。

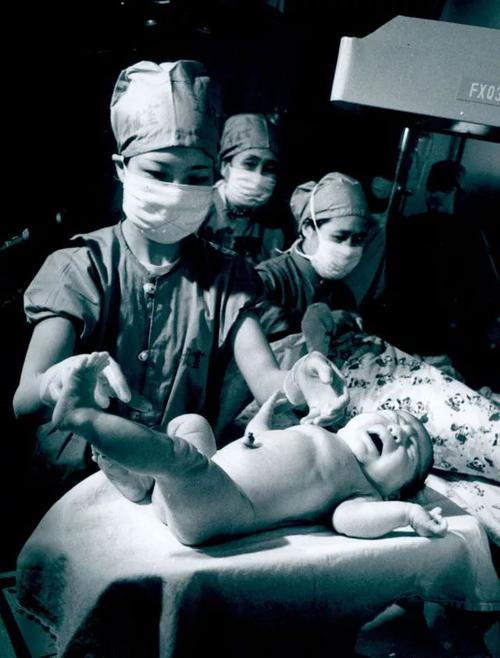

试管婴儿技术的诞生,那可是医学史上的一大奇迹。1978年7月25日,世界上第一个试管婴儿路易丝·布朗在英国诞生。这个小家伙的到来,就像一道光,给无数不孕不育家庭带来了希望。

咱们国家的试管婴儿技术发展也不落后。1988年3月10日,中国大陆首例试管婴儿郑萌珠在北京医科大学第三医院诞生。从那以后,越来越多的不孕不育夫妻看到了拥有自己孩子的可能。

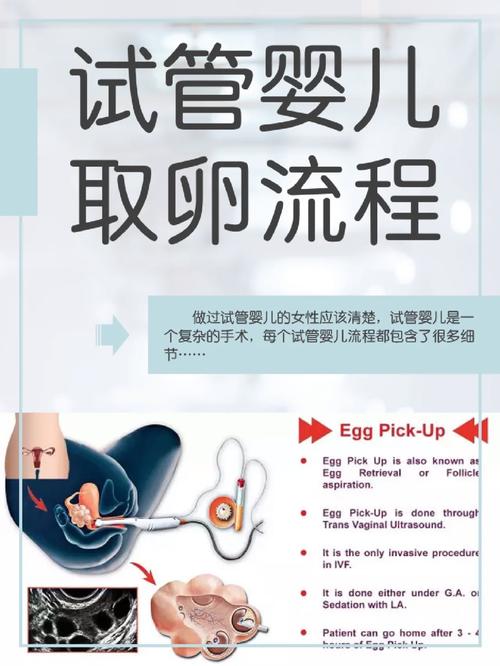

试管婴儿技术的原理啊,说起来也不难理解。简单来说,就是把女方的卵子和男方的精子在体外的实验室环境里让它们结合,形成胚胎,然后再把胚胎移植回女方的子宫里,让它在子宫里着床、发育,最后生出宝宝。

这听起来好像挺简单,可实际操作起来那是相当复杂。就拿取卵来说吧,女方需要提前使用药物来促进卵泡的发育,然后通过穿刺的方式从卵巢里取出卵子。这个过程不仅会让女方身体承受一定的痛苦,而且还存在感染等风险。男方取精相对来说简单一些,但如果精子质量不好,还得经过一系列的处理。

胚胎培养也是个技术活,要在模拟人体子宫内环境的培养箱里小心翼翼地培养,一点点观察胚胎的发育情况。只有发育良好的胚胎才有机会被移植回子宫。

再说说胚胎移植,这就像是一场精准的“播种”。医生要把胚胎准确无误地送到子宫里合适的位置,可这并不容易,有时候一次移植还不一定能成功。

还是拿小王和小李这对夫妻来说,他们决定尝试试管婴儿技术。前期做了各种准备工作,小李打了好多针,天天跑医院监测卵泡发育情况。取卵的时候,她疼得直冒冷汗,但为了能有个孩子,她咬着牙坚持下来了。小王也积极配合,改善生活习惯,提高精子质量。

第一次胚胎移植,他们满怀期待,可最后还是失败了。那种失望的心情,就像被一盆冷水从头浇到脚。但他们没有放弃,和医生一起分析原因,调整方案。第二次移植的时候,可能是幸运女神终于眷顾了他们,胚胎成功着床,小李顺利怀孕了。这可把他们高兴坏了,整个孕期都小心翼翼的。最后,顺利生下了一个健康可爱的宝宝。

如今,试管婴儿技术已经越来越成熟,成功率也在不断提高。一般来说,35岁以下女性做试管婴儿的成功率能达到40% - 50%左右,不过这也受到很多因素的影响,比如女方的年龄、卵巢功能、子宫环境,还有胚胎的质量等等。

| 女方年龄 |

试管婴儿成功率 |

| 25 - 34岁 |

40% - 50% |

| 35 - 39岁 |

30% - 40% |

| 40 - 44岁 |

20% - 30% |

虽然试管婴儿给很多家庭带来了希望,但它也不是万能的,而且费用也不低。一般一次试管婴儿治疗的费用在3 - 5万元左右,如果需要多次治疗,那费用就更高了。这对于一些普通家庭来说,也是一笔不小的开支。

而且,试管婴儿技术也引发了一些伦理和社会问题的讨论。比如说,多胎妊娠的风险增加了,这对孕妇和胎儿的健康都有一定影响。还有,关于试管婴儿的身份认同、遗传关系等问题,也需要我们认真思考和面对。

不过,总体来说,试管婴儿技术的出现,是医学进步给不孕不育家庭带来的一份珍贵礼物。它让那些曾经以为与孩子无缘的夫妻,有了拥有自己孩子的机会,圆了他们的家庭梦。

在这个从不孕症到试管婴儿诞生的传奇故事里,我们看到了医学的伟大,也看到了无数夫妻为了孩子付出的艰辛努力。未来,相信随着科技的不断发展,试管婴儿技术会更加完善,会帮助更多的家庭迎来新生命的诞生,让更多的家庭充满欢声笑语。咱们老百姓啊,也希望医学能越来越发达,给大家解决更多的难题,让生活变得更加美好。

免责声明:

圆梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。