本文围绕试管婴儿展开,讲述其为怀孕困难家庭带来希望,介绍技术原理、影响成功率因素,还提及相关伦理法律问题等,强调要科学看待,做出适合自己的选择。

试管婴儿:怀孕难题的终极解决方案?

在咱们生活里,不少夫妻都遭遇过怀孕困难的烦心事。那种求子不得的焦急和无奈,只有亲身经历过的人才能懂。这时候,试管婴儿技术就像一道希望的光,照亮了许多家庭前行的路。

咱们先来说说,为啥现在有这么多人面临怀孕难题呢?随着生活节奏越来越快,压力也如影随形。据相关统计数据显示(如下表):

| 影响怀孕因素 |

占比 |

| 工作压力大 |

35% |

| 生活作息不规律 |

25% |

| 环境污染 |

20% |

| 其他因素 |

20% |

工作压力大,让很多人身体内分泌失调,打乱了正常的生理周期。生活作息不规律,熬夜成了常态,身体各项机能也跟着受影响。还有环境污染,像空气里的污染物、水里的有害物质,都可能对生殖系统造成损害。这些因素综合起来,导致怀孕变得越来越困难。

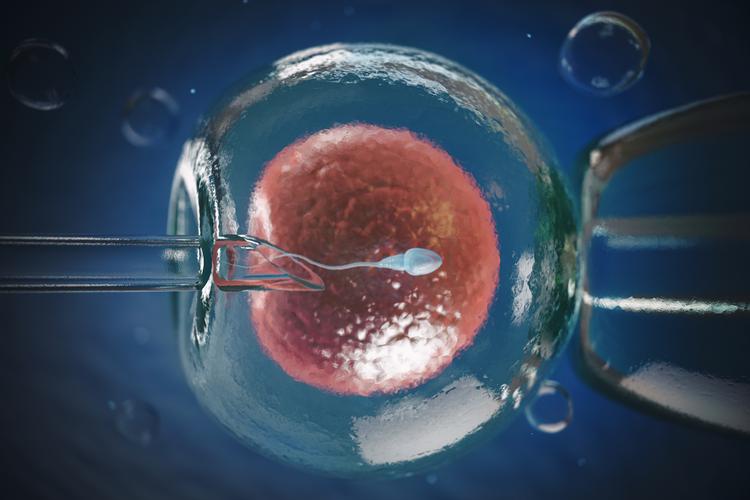

那试管婴儿技术到底是怎么回事呢?简单来说,试管婴儿并不是真正在试管里长大的婴儿哦。它是把卵子和精子都取出来,放在实验室的器皿里让它们自然结合或者通过技术手段帮助结合,形成胚胎后,再把胚胎移植到妈妈的子宫里,让它在子宫里着床、发育,最后生下健康的宝宝。

我认识一对夫妻,小张和小李。他们结婚都五年了,一直想要个孩子,可是怎么努力都怀不上。去医院检查,发现小张的输卵管堵塞,自然受孕的几率非常小。这可把他们愁坏了,四处打听各种治疗方法,试了不少偏方,都没啥效果。后来,听朋友介绍说试管婴儿技术可能行得通,他们就抱着试一试的心态去了医院。

医生给他们做了详细的检查和评估后,为他们制定了个性化的试管婴儿方案。在整个过程中,小李要打很多针来促进排卵,这个过程可不轻松,身体会有各种不适,心情也跟着起起伏伏。不过,小张一直陪在她身边,给她鼓励和支持。经过一段时间的努力,胚胎成功移植到小李的子宫里。那等待的日子,他们每天都提心吊胆的,既期待又害怕失望。终于,在忐忑中迎来了好消息,小李成功怀孕了!十个月后,顺利生下了一个可爱的男宝宝。一家人别提多高兴了,那种幸福的感觉,真的无法用言语来形容。

当然啦,试管婴儿也不是百分百成功的。有不少因素会影响它的成功率。年龄就是一个很关键的因素。一般来说,女性年龄越大,试管婴儿的成功率越低。根据统计:

| 女性年龄 |

试管婴儿成功率 |

| 25 - 30 岁 |

60% - 70% |

| 31 - 35 岁 |

50% - 60% |

| 36 - 40 岁 |

30% - 40% |

| 40 岁以上 |

20% 以下 |

这是因为随着年龄增长,女性卵子的质量和数量都会下降。还有胚胎的质量,如果胚胎本身质量不好,就算移植到子宫里,也很难成功着床发育。另外,子宫的环境也很重要,像子宫内膜过薄或者有一些子宫疾病,都会影响胚胎的着床。

虽然试管婴儿技术给很多家庭带来了希望,但它也不是万能的“终极解决方案”。在决定做试管婴儿之前,夫妻双方要做好充分的心理准备,了解整个过程可能会面临的风险和挑战。同时,也要保持积极乐观的心态,这对成功率也有很大的影响呢。

除了试管婴儿,其实还有一些辅助生殖技术也能帮助解决怀孕难题。比如人工授精,它是将精子通过非性交的方式注入女性生殖道内,使其受孕的一种技术。和试管婴儿相比,人工授精相对简单一些,费用也低一些,但它对女性的身体条件要求也比较高。

咱们再说说试管婴儿涉及的一些伦理和法律问题。因为试管婴儿技术打破了传统的生育方式,可能会引发一些伦理争议。比如,孩子的生物学父母和法律父母可能不一致,这就需要完善的法律来规范和保障各方的权益。在我国,对于试管婴儿技术有严格的法律规定,只有符合一定医学指征的夫妻才能进行试管婴儿治疗,这样就是为了确保这项技术在合理、合法的框架内使用。

在试管婴儿的过程中,女性承受的压力可不小。身体上要经历各种检查、打针、取卵等操作,这些都伴随着疼痛和不适。心理上,还要承受巨大的压力,担心能不能成功,会不会让家人失望。所以,家人的支持和理解就显得尤为重要。丈夫要多关心妻子,在她身体不舒服的时候照顾她,在她心情低落的时候安慰她。整个家庭也要营造一个温暖、宽松的环境,让做试管婴儿的女性能够放松心态,更有利于提高成功率。

而且,试管婴儿技术也在不断发展和进步。现在的技术越来越成熟,成功率也在逐步提高。同时,科学家们也在不断探索新的方法和技术,希望能够进一步提高试管婴儿的成功率,减少并发症的发生。

总的来说,试管婴儿技术确实为很多被怀孕难题困扰的家庭带来了希望,它像一把钥匙,打开了许多家庭迎接新生命的大门。但它不是唯一的选择,也不是毫无风险的。我们要以科学的态度看待它,在医生的专业指导下,结合自身的情况,做出最适合自己的选择。希望每一个渴望孩子的家庭都能迎来属于他们的幸福小天使。

免责声明:

圆梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。