本文探讨了试管婴儿与罕见病风险的关系。介绍了试管婴儿技术及罕见病现状,分析两者关联原因,还给出应对潜在风险的措施,倡导以科学理性态度看待,助力不孕家庭迎来健康宝宝 。

试管婴儿与罕见病风险的关系探讨

在现代社会,随着科技的不断进步,试管婴儿技术为许多不孕不育家庭带来了新的希望。这项技术让那些因各种原因无法自然受孕的夫妇有了拥有自己孩子的可能。然而,伴随着试管婴儿技术的广泛应用,一个备受关注的话题也浮出水面——试管婴儿与罕见病风险之间究竟存在着怎样的关系呢?

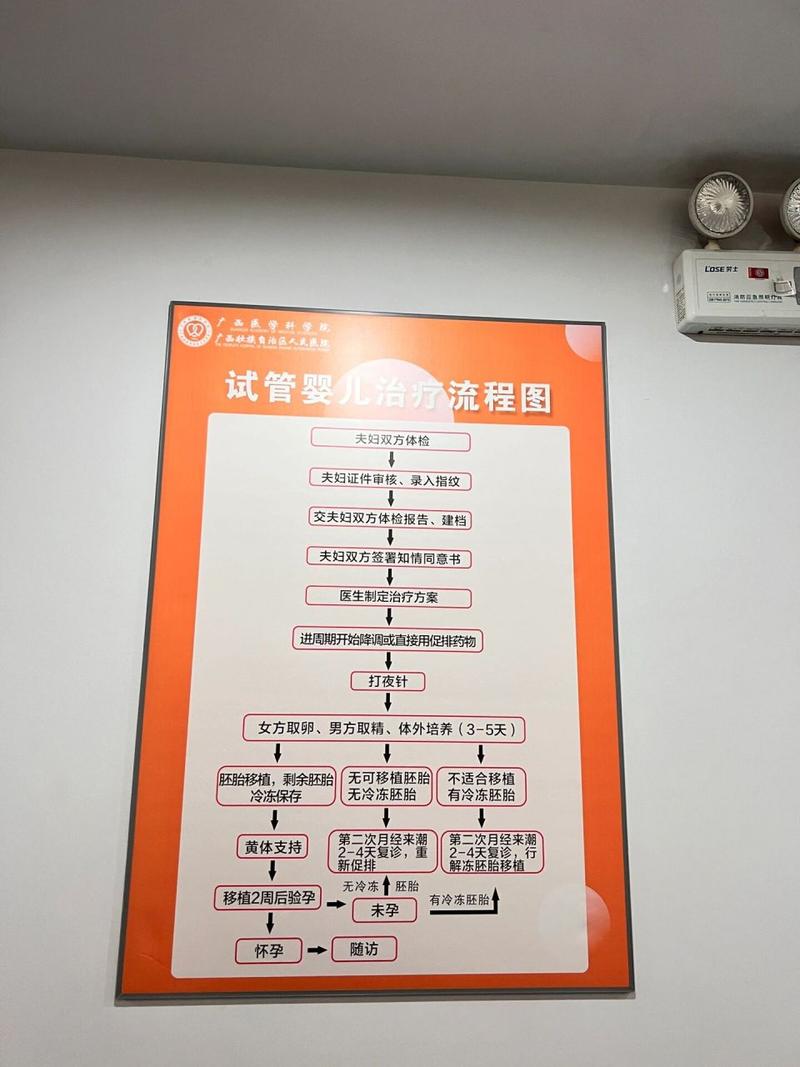

首先,咱们得了解一下什么是试管婴儿技术。简单来说,试管婴儿并不是真正在试管里长大的婴儿。它是指分别将卵子与精子从人体内取出并在体外受精,发育成胚胎后,再移植回母体子宫内发育成胎儿的过程。据相关统计,全球通过试管婴儿技术诞生的婴儿数量已经相当可观。就拿美国来说,

| 年份 | 试管婴儿出生数量 |

|---|---|

| 2019 年 | 约 7.3 万例 |

罕见病的现状

罕见病,一听这名字就知道,它是一类发病率极低的疾病。目前全球已知的罕见病有 7000 多种,而我国大约有 2000 多万罕见病患者。这些疾病种类繁多,症状复杂,很多时候对患者的生活质量乃至生命健康都有着极大的影响。像苯丙酮尿症,这是一种常染色体隐性遗传病,患者由于肝脏中缺乏苯丙氨酸羟化酶,无法正常代谢苯丙氨酸,导致体内苯丙氨酸及其酮酸蓄积,并从尿中大量排出。如果不及时治疗,会严重影响孩子的智力发育。还有渐冻症,也就是肌萎缩侧索硬化症,患者的运动神经元逐渐死亡,身体如同被冰雪封住一样,慢慢失去行动能力,最终可能因呼吸衰竭而离世。

试管婴儿与罕见病风险的关联研究

有一些研究对试管婴儿和自然受孕出生的婴儿进行了对比,试图找出两者在罕见病发生风险上的差异。部分研究表明,试管婴儿出生的婴儿患某些罕见病的风险可能会略有增加。一项大规模的国际研究收集了多个国家的数据,

| 对比项目 | 自然受孕婴儿 | 试管婴儿婴儿 |

|---|---|---|

| 罕见病总体发生率 | 约 1% - 3% | 约 3% - 5% |

那么为什么会出现这种情况呢?一方面,试管婴儿技术中涉及的体外受精、胚胎培养等环节可能会对胚胎的发育环境产生一定影响。胚胎在体外培养的过程中,虽然科学家们努力模拟体内环境,但毕竟还是存在差异。就好比把一颗种子种在温室里和种在大自然的土地里,环境不同,种子的生长情况可能也会有所不同。另一方面,选择试管婴儿技术的夫妇,很多本身可能存在一些生殖方面的问题,这些潜在的问题也许会通过遗传或者其他未知的机制,增加孩子患罕见病的风险。比如说,有些夫妇因为染色体异常导致不孕不育,那么通过试管婴儿技术生育的孩子,可能就会遗传到这些异常的染色体,从而增加患罕见病的风险。

如何应对潜在风险

虽然试管婴儿与罕见病风险之间存在一定关联,但这并不意味着试管婴儿出生的孩子就一定会患罕见病。我们可以采取一系列措施来降低这种潜在风险。首先,在进行试管婴儿治疗前,夫妻双方一定要进行全面的遗传咨询和基因检测。通过这些检测,医生可以了解夫妻双方的基因情况,评估可能存在的遗传风险。如果发现有某些基因缺陷,医生可以提前制定相应的应对方案。

其次,孕期的产检至关重要。现在的产检技术非常发达,通过各种检查手段,如唐筛、无创 DNA 检测、羊水穿刺等,可以及时发现胎儿是否存在染色体异常或者其他潜在的健康问题。一旦发现问题,医生可以根据具体情况,给予合理的建议,甚至采取相应的治疗措施。

此外,随着科技的不断进步,试管婴儿技术本身也在不断完善。科学家们一直在努力优化体外受精和胚胎培养的条件,使其尽可能接近体内环境,减少对胚胎发育的不良影响。同时,对于胚胎的筛选技术也在不断提高,能够更精准地选择健康的胚胎进行移植,从而降低罕见病的发生风险。

正确看待试管婴儿与罕见病风险的关系

我们要明白,虽然试管婴儿出生的婴儿患罕见病的风险可能会略有增加,但这只是一个相对的概念。不能因为这个潜在风险,就对试管婴儿技术产生恐惧或者排斥。对于那些不孕不育的夫妇来说,试管婴儿技术是他们实现生育梦想的重要途径。而且,绝大多数通过试管婴儿技术出生的孩子都是健康的。我们应该以科学、理性的态度看待这个问题,既要重视潜在风险,积极采取措施应对,又不能因噎废食。

就像我们开车上路,虽然知道有发生交通事故的风险,但不能因为这个风险就不开车了。我们可以通过遵守交通规则、定期检查车辆等方式来降低风险,安全出行。试管婴儿技术也是一样,只要我们做好相关的准备和检查,就能够在享受这项技术带来的福祉的同时,最大程度地保障孩子的健康。

总之,试管婴儿与罕见病风险之间的关系是一个复杂的科学问题,还需要更多的研究来深入探索。但目前我们已经知道了一些应对方法,能够在一定程度上降低风险。希望每一个渴望拥有孩子的家庭都能够在科学的指导下,做出最适合自己的选择,迎来健康可爱的宝宝。

圆梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。