本文深入探讨美国试管婴儿中胚胎着床的秘密,分析影响胚胎着床的因素,如胚胎质量、子宫内膜、激素水平等,介绍美国提高着床成功率的技术与方法,助力求子夫妻了解相关知识,增加成功希望 。

美国试管婴儿:探寻胚胎着床的秘密

在求子之路上,许多夫妻面临着各种各样的困难。而美国试管婴儿技术,为不少渴望拥有宝宝的家庭带来了新的希望。其中,胚胎着床这个环节,就像是一场神秘又关键的“旅程”,隐藏着诸多不为人知的秘密。

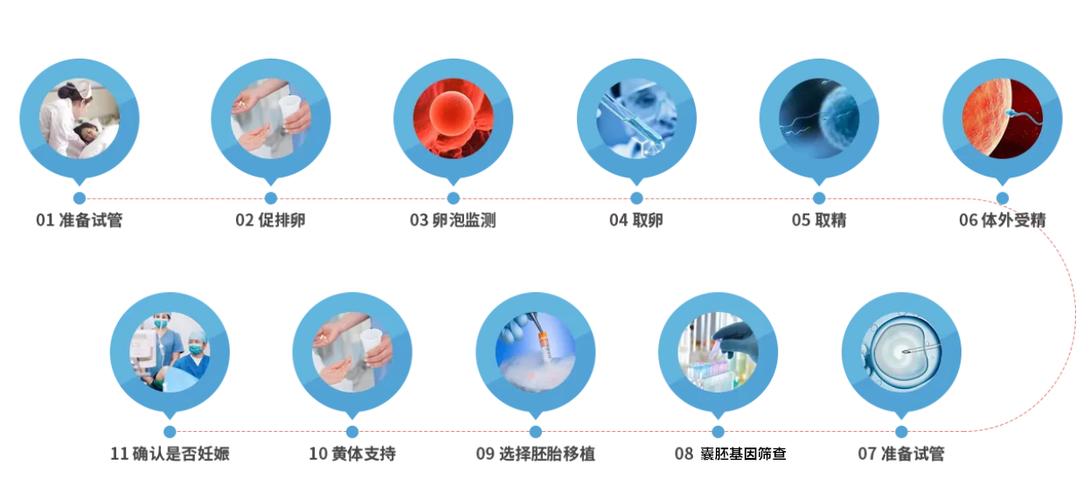

先来说说胚胎着床到底是怎么一回事。简单讲,就好比一颗种子要在土壤里扎根生长。在试管婴儿过程中,胚胎被移植到女性子宫内,它需要找准合适的位置,然后附着在子宫内膜上,这个过程就是胚胎着床。只有成功着床,后续才能继续发育成健康的胎儿。

为什么了解胚胎着床的秘密这么重要呢?这可关系到试管婴儿的成功率。据相关数据统计,美国试管婴儿的整体成功率在一定范围内波动。不同年龄段的女性,成功率差异较大。如下表所示:

| 年龄 |

成功率 |

| 35岁以下 |

约60% - 70% |

| 35 - 39岁 |

约40% - 50% |

| 40 - 44岁 |

约20% - 30% |

| 44岁以上 |

约5% - 15% |

可以看到,年龄对成功率影响很大,而胚胎着床的情况是影响成功率的关键因素之一。如果能搞清楚胚胎着床的秘密,提高着床成功率,那么对于那些渴望宝宝的家庭来说,无疑是增加了一份希望。

那影响胚胎着床的因素都有哪些呢?首先就是胚胎的质量。这就好比种子的品质,如果种子本身不好,即使种到再好的土壤里,也很难发芽生长。优质的胚胎有着更高的着床几率。在美国的试管婴儿诊所,医生们会通过一系列技术手段来筛选出质量较好的胚胎进行移植。比如说,会观察胚胎的细胞分裂情况、形态等。研究表明,形态良好、细胞分裂正常的胚胎,着床成功率比质量一般的胚胎要高出不少。

子宫内膜的状态也至关重要。子宫内膜就像是土壤,如果土壤贫瘠、不够肥沃,种子也难以扎根。正常情况下,子宫内膜在激素的作用下会发生周期性变化,为胚胎着床做好准备。当子宫内膜厚度适中,一般在8 - 12毫米左右时,着床的成功率较高。有数据显示,子宫内膜厚度在这个范围内的女性,胚胎着床成功率能达到一定比例,而厚度过薄或过厚,都会使成功率大打折扣。

除了胚胎质量和子宫内膜,女性体内的激素水平也起着关键作用。就像汽车需要合适的油才能正常行驶一样,胚胎着床也需要激素的精准调节。雌激素、孕激素等激素共同协作,为胚胎着床创造良好的环境。如果激素水平出现异常,比如孕激素不足,就可能导致子宫内膜的容受性下降,胚胎难以着床。美国的医生在试管婴儿过程中,会密切监测女性的激素水平,并根据情况进行适当的调整。

还有一个容易被忽视的因素,那就是女性的心理状态。很多人可能觉得心理状态和胚胎着床没什么关系,但实际上关系可大了。长期处于紧张、焦虑、压力大的情绪中,会影响身体的内分泌系统,进而干扰胚胎着床。我认识一位朋友,她做试管婴儿的时候,特别紧张,每天都担心这担心那。结果第一次移植就失败了。后来在医生的建议下,她调整了心态,通过听音乐、散步等方式放松自己。第二次移植的时候,成功着床并顺利生下了宝宝。这就是心理状态对胚胎着床的影响。

再讲讲美国在提高胚胎着床成功率方面的一些先进技术和方法。美国的试管婴儿技术在世界上处于领先地位,很多诊所都有自己独特的技术和方案。比如,有些诊所采用了最新的胚胎培养液,这种培养液能够模拟人体子宫内的环境,为胚胎提供更适宜的生长条件,大大提高了胚胎的发育潜能,从而增加着床几率。还有一些诊所运用了基因检测技术,在胚胎移植前对胚胎进行基因检测,筛选出没有遗传缺陷的优质胚胎,进一步提高着床成功率。

在子宫内膜准备方面,美国的医生会根据每个患者的具体情况制定个性化的方案。对于子宫内膜薄的患者,可能会采用药物治疗等方法来促进子宫内膜的生长。同时,还会利用超声监测等手段,精准地把握子宫内膜的状态,选择最佳的移植时机。

此外,美国的医疗团队非常注重患者的整体健康管理。他们会建议患者在试管婴儿过程中保持健康的生活方式,比如合理饮食、适量运动、戒烟戒酒等。这些措施看似简单,但对提高身体的整体素质,为胚胎着床创造良好的身体内环境有着重要的作用。

说了这么多影响胚胎着床的因素和提高成功率的方法,大家也能感觉到,胚胎着床真的是一个复杂又神秘的过程。每一个环节都相互关联,牵一发而动全身。对于那些正在经历美国试管婴儿的夫妻来说,要充分了解这些知识,积极配合医生的治疗方案。同时,也要保持乐观的心态,相信自己一定能够迎来属于自己的小天使。

在求子的道路上,虽然会遇到各种困难和挑战,但随着医学技术的不断进步,尤其是美国试管婴儿技术在胚胎着床方面的研究和实践不断深入,成功的希望也越来越大。希望每一对渴望宝宝的夫妻都能得偿所愿,拥有一个幸福美满的家庭。

免责声明:

圆梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。