本文详细介绍了试管婴儿绒毛染色体检查,包括其定义、为何要做、操作方法、风险及结果解读。通过案例和数据说明其重要性,旨在帮助备孕夫妻更好地了解该检查,为孕育健康宝宝提供指导 。

试管婴儿绒毛染色体检查的详细说明

在备孕的道路上,不少夫妻历经波折,最终选择了试管婴儿技术来圆自己的育儿梦。而在试管婴儿的过程中,有一项重要的检查——绒毛染色体检查,它就像是胎儿健康的“早期预警员”,对整个孕育过程起着关键作用。今天咱就来唠唠这试管婴儿绒毛染色体检查到底是怎么一回事儿。什么是试管婴儿绒毛染色体检查

绒毛染色体检查呢,简单来说,就是取胎盘上的一些绒毛组织,去看看里面染色体的情况。这就好比检查一座房子的地基有没有问题,染色体就是胎儿发育的“地基”。在试管婴儿胚胎着床成功后,大约孕10-13⁺⁶周的时候,就可以做这项检查啦。通过检查绒毛细胞中的染色体数量和结构,能判断胎儿有没有染色体方面的疾病,像常见的唐氏综合征,也就是21-三体综合征,还有18-三体综合征、13-三体综合征等,都能在这项检查里发现一些蛛丝马迹。 根据相关统计数据来看:| 染色体疾病 | 发病率(每千例出生婴儿) |

|---|---|

| 唐氏综合征 | 1-2例 |

| 18-三体综合征 | 0.2-0.3例 |

| 13-三体综合征 | 0.1-0.2例 |

为什么试管婴儿要做绒毛染色体检查

做试管婴儿的夫妻,大多都经历过各种坎坷,自然受孕困难重重。而试管婴儿过程中,胚胎的质量和发育情况更是大家关心的重点。有些胚胎可能在染色体上就存在问题,这些问题可能导致胚胎不着床、早期流产,或者生出有染色体疾病的宝宝。 就拿我认识的一对夫妻来说吧,他们之前自然怀孕两次都在孕早期流产了,后来选择了试管婴儿。在医生的建议下做了绒毛染色体检查,结果发现胚胎存在染色体数目异常。还好及时发现,不然真等到宝宝出生才发现问题,那对家庭的打击可就太大了。据统计,在试管婴儿妊娠失败的案例中,大约有50%是由于胚胎染色体异常导致的。这就像盖房子,地基不好,房子肯定盖不起来,就算盖起来了也可能摇摇欲坠。所以,通过绒毛染色体检查,能提前发现胚胎染色体的问题,避免一些不必要的妊娠风险。绒毛染色体检查怎么做

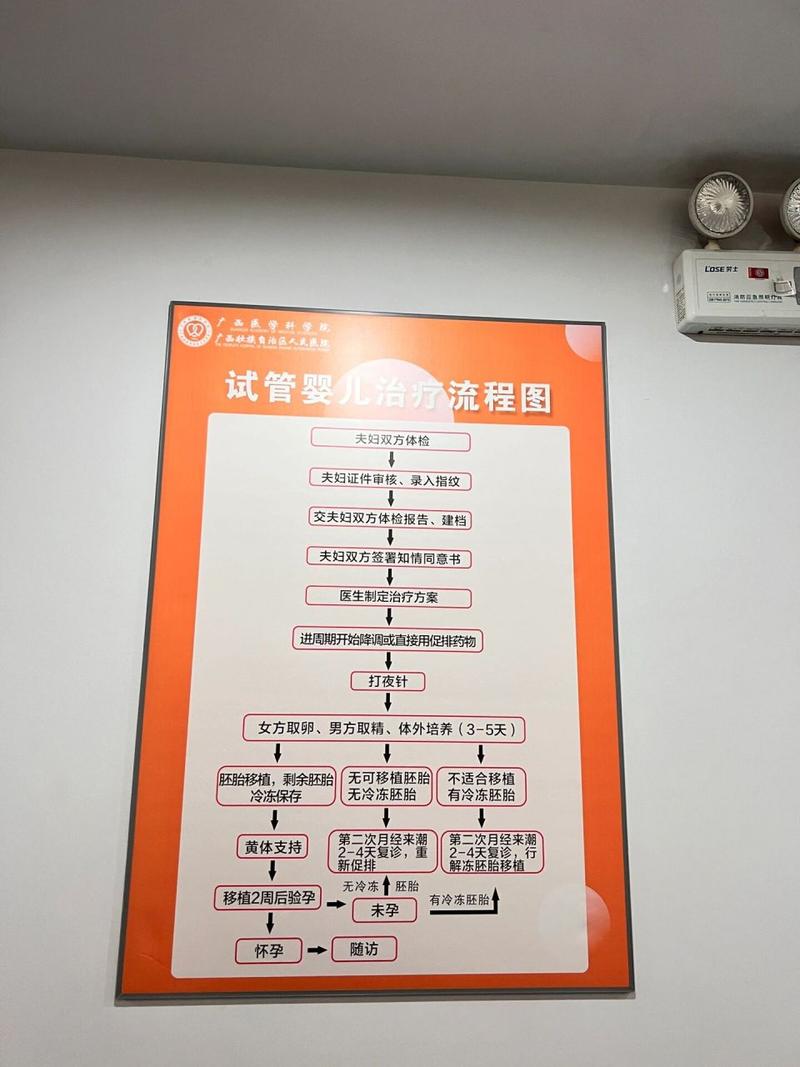

绒毛染色体检查主要有两种方法,一种是经腹绒毛取样,另一种是经宫颈绒毛取样。 经腹绒毛取样就像是给孕妇做个特殊的“B超引导下穿刺”。医生会在B超的引导下,用一根细细的针,通过孕妇的腹部刺入胎盘,取一些绒毛组织。这个过程就像是从一堆棉花里轻轻挑出一小撮,虽然听起来有点吓人,但在B超的精确引导下,还是比较安全的。 经宫颈绒毛取样呢,则是通过阴道、宫颈,将取样的器械送到胎盘部位取绒毛。这个方法相对来说更接近胎盘,不过因为要经过阴道等部位,感染的风险会比经腹取样稍微高那么一点点。但总体来说,只要在正规医院,由经验丰富的医生操作,两种方法的安全性都是有保障的。 在做检查之前,孕妇可得做好准备工作。要像迎接一场重要考试一样,好好休息,保持轻松的心情。检查前要按照医生的要求,做好各项常规检查,比如血常规、凝血功能等,确保身体状态适合做检查。检查的时候也别太紧张,就想着是为了宝宝的健康做一件重要的事,配合医生就好啦。绒毛染色体检查有风险吗

任何检查多多少少都有点风险,绒毛染色体检查也不例外。它主要的风险就是可能会引起流产、感染、出血等情况。不过大家也别太担心,这些风险发生的概率其实并不高。一般来说,流产的风险大概在0.5%-1%左右,感染的风险可能在0.1%-0.5%左右。这就好比开车出门,虽然有出事故的可能性,但只要遵守交通规则,风险是可控的。 为了降低这些风险,医生会在检查前对孕妇进行全面评估,选择最合适的检查方法,检查过程中也会严格遵守操作规范。检查后呢,孕妇也得听医生的话,好好休息,注意观察自己的身体情况,要是有腹痛、阴道流血等异常情况,就得赶紧去医院。检查结果怎么看

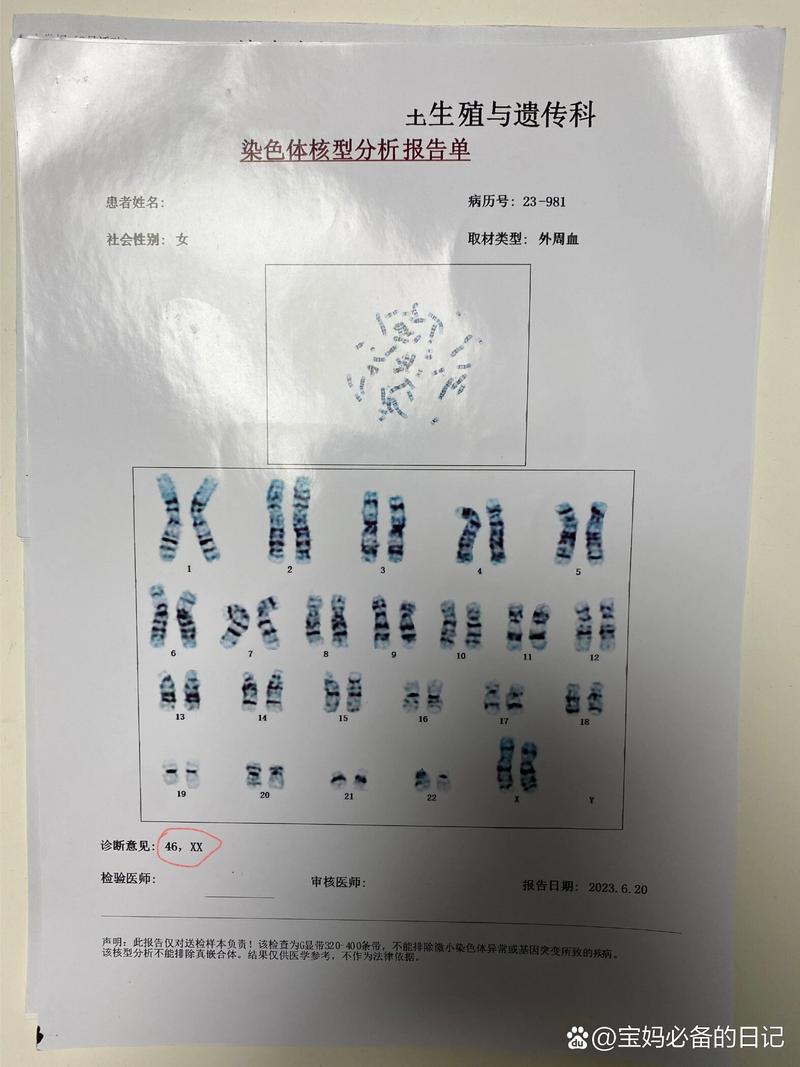

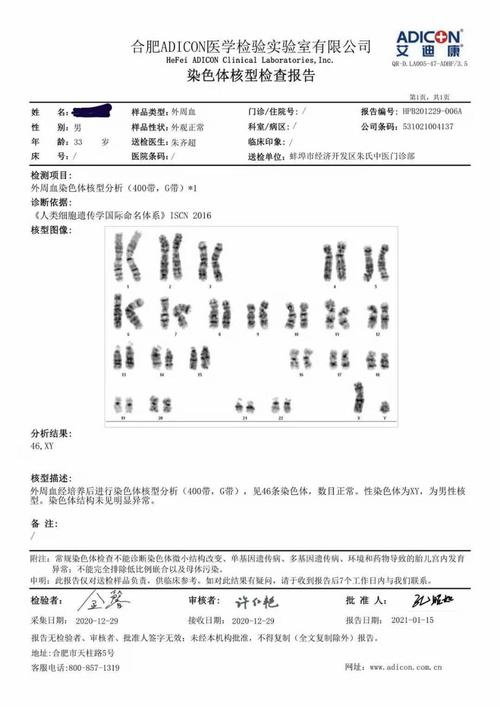

等检查结果出来,那心情就像在等考试成绩一样,既紧张又期待。如果检查结果显示染色体正常,那就像考试得了满分,说明胎儿目前在染色体方面没有大问题,大家就可以松口气啦。但要是结果显示染色体有异常,也别慌,医生会根据具体的异常情况进行详细的分析和评估。 比如说,要是发现有染色体数目异常,医生会判断这种异常对胎儿发育的影响有多大,是严重到可能导致胎儿无法正常发育,还是有可能在出生后有一些相对较轻的症状。这时候,夫妻双方就要和医生好好沟通,综合考虑各种因素,再决定下一步该怎么做。 总之,试管婴儿绒毛染色体检查是试管婴儿过程中一项非常重要的检查项目。它就像一盏明灯,照亮了我们在试管婴儿道路上前行的方向,帮助我们提前发现问题,为孕育一个健康的宝宝保驾护航。希望每一位正在经历试管婴儿的夫妻,都能重视这项检查,顺利迎来自己的小宝贝。 大家要是还有啥关于试管婴儿绒毛染色体检查的问题,随时都能来交流交流,咱一起把这事儿弄明白。

圆梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。