本文探讨了中国试管婴儿政策随时代的调整,以及个人在选择试管婴儿时面临的经济、伦理、年龄等多方面困境,分析了政策与个人选择间的博弈关系,并对未来发展提出展望。

中国试管婴儿政策与个人选择的博弈

在咱们老百姓的生活里,生孩子那可是头等大事。对于一些家庭来说,自然受孕这条路走得不太顺,试管婴儿技术就像是黑暗中的一道光。不过呢,这光要照进现实,可不是那么简单,这里面涉及到中国试管婴儿政策和个人选择之间复杂的博弈。

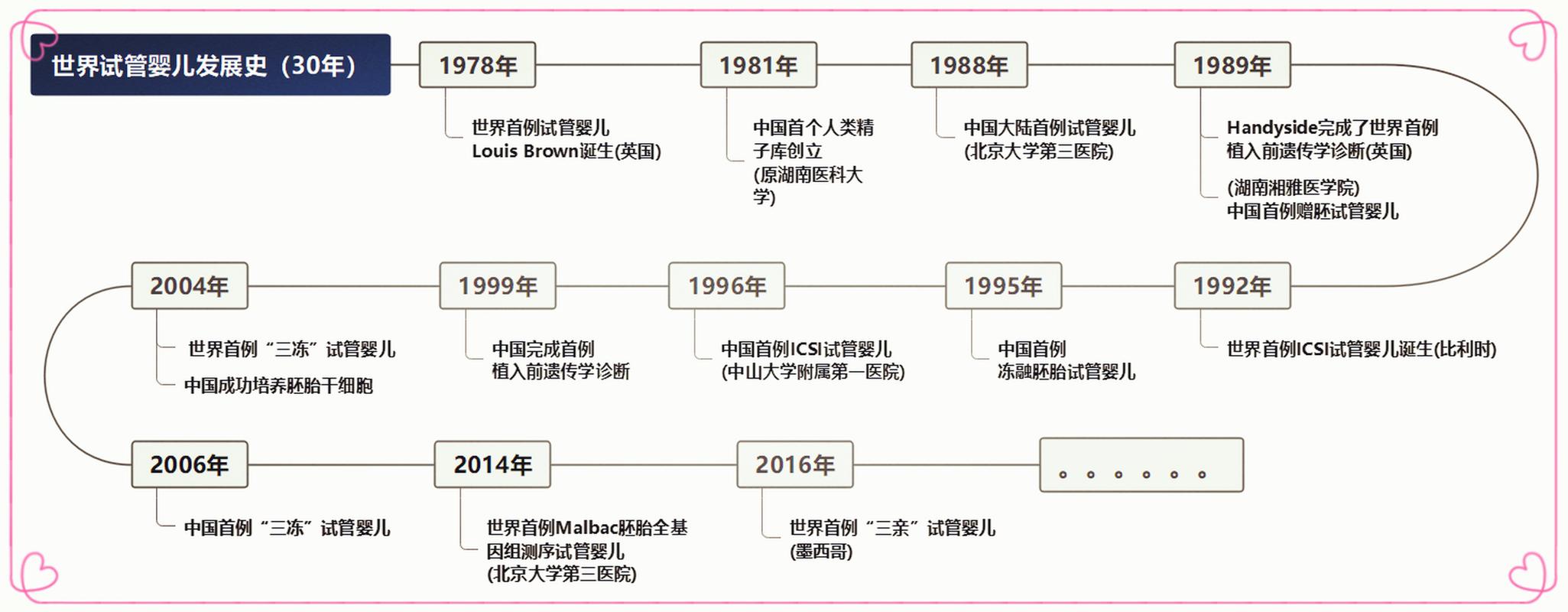

先来说说中国的试管婴儿政策。以前啊,咱们国家的生育政策和辅助生殖技术政策都是跟着国家发展的大方向来制定的。过去计划生育时期,对试管婴儿技术的应用管控得那叫一个严格。为啥呢?一方面是要控制人口数量,另一方面也是确保医疗资源合理分配。

随着时代的发展,咱们国家的人口结构发生了变化。为了应对这些变化,生育政策也在不断调整。就拿放开二孩、三孩政策来说吧,这背后可是有大数据支撑的。根据国家统计局发布的数据显示:

| 年份 |

出生人口数(万人) |

出生率(‰) |

| 2015年 |

1655 |

12.07 |

| 2016年 |

1786 |

12.95 |

| 2017年 |

1723 |

12.43 |

| 2018年 |

1523 |

10.94 |

| 2019年 |

1465 |

10.48 |

从这些数据能看出来,出生人口数在逐渐下降,出生率也在走低。这可关系到国家未来的发展啊,劳动力的补充、社会的稳定等等都和人口数量息息相关。所以,政策调整势在必行。

在这样的大背景下,试管婴儿政策也有了一些变化。现在,只要符合相关规定,患有不孕不育症的夫妻可以在正规医疗机构接受试管婴儿技术辅助生育。政策放宽了一些限制,目的就是为了帮助更多有需要的家庭圆生育梦。

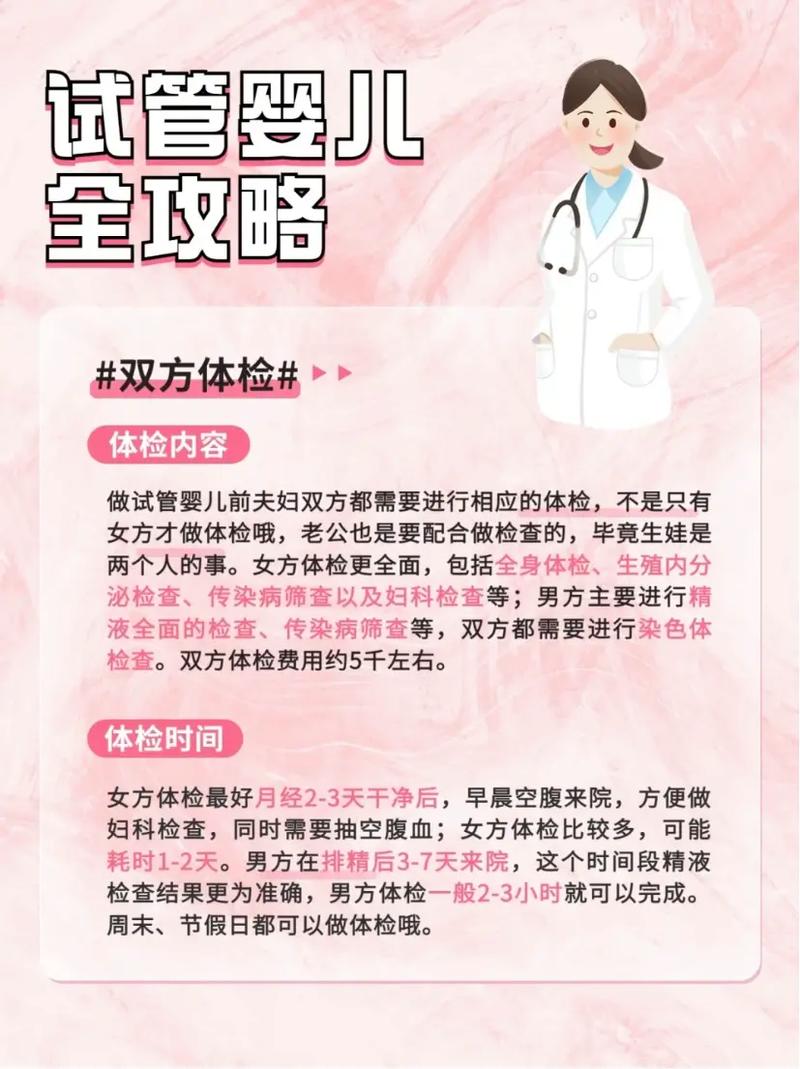

可这时候,个人选择就面临难题了。很多家庭在考虑要不要做试管婴儿的时候,心里那叫一个纠结。比如说经济压力这一块。试管婴儿可不是一笔小数目,从前期的检查、药物治疗,到手术费用等等,一套下来花费可不少。一般来说,一次试管婴儿周期的费用大概在3 - 5万元左右,如果需要多次尝试,那费用更是像滚雪球一样越滚越大。这对于普通家庭来说,可不是个轻松的负担。就像我认识的一对夫妻,两口子都是普通上班族,每个月工资也就几千块,为了做试管婴儿,不仅把家里的积蓄都拿出来了,还跟亲戚朋友借了不少钱。这经济压力,压得他们喘不过气来。

除了经济压力,还有伦理道德方面的担忧。在传统观念里,很多人觉得孩子得是自然受孕生出来的才“名正言顺”。做试管婴儿,总感觉像是走了“捷径”,心里有点过意不去。而且,试管婴儿可能会涉及到多胎妊娠的问题。多胞胎的风险可比单胎大多了,对孕妇和胎儿的健康都有潜在威胁。比如说早产的几率会增加,胎儿发育不良的可能性也会提高。从医生的角度来看,他们也不提倡盲目追求多胎妊娠。

再说说个人的年龄因素。女性的生育年龄可是有“保质期”的。一般来说,35岁之后,女性的生育能力就开始走下坡路了。根据医学研究统计,35岁女性自然受孕的几率大概在20%左右,到了40岁,这个几率就降到了5%左右。对于年龄偏大的女性来说,想要通过试管婴儿技术成功怀孕,难度也会增加。可有些女性因为各种原因,比如事业发展、个人规划等,一直推迟生育。等到想要孩子的时候,发现自然受孕困难,这时候考虑试管婴儿,又要面临成功率低的现实。她们就会陷入两难的境地:是拼一把试试试管婴儿,还是接受没有孩子的结果呢?

还有一些家庭,在做试管婴儿的过程中,会面临心理压力。等待胚胎着床的那段时间,简直就是煎熬。每天都在担心能不能成功,吃不好睡不好。一旦失败了,那种失望和沮丧的情绪,真的很难用语言来形容。这种心理负担,也会影响到夫妻之间的感情和家庭的和谐。

不过呢,也有很多家庭在政策和个人选择的博弈中,找到了属于自己的答案。有一对夫妻,他们一直想要个孩子,尝试了很多年都没成功。后来了解到试管婴儿政策放宽了,他们就决定试一试。虽然过程很辛苦,花费也不少,但是最终成功生下了一个健康的宝宝。现在,他们一家人过得别提多幸福了。

从国家层面来看,政策的调整是为了保障人口的可持续发展,让更多家庭能够享受到生育的权利。而对于个人来说,在做选择的时候,要综合考虑自己的经济状况、身体条件、心理承受能力等等。不能盲目跟风,也不能因为一些顾虑就轻易放弃。

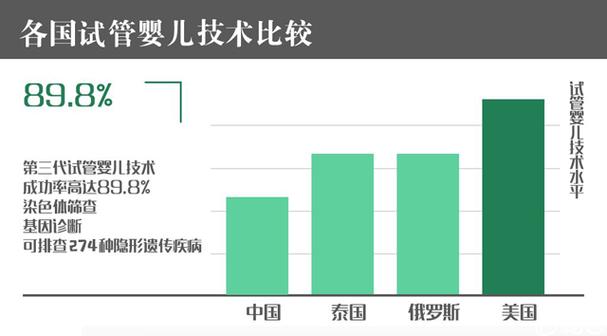

未来,随着科技的不断进步,试管婴儿技术肯定会越来越成熟,成功率也可能会提高。同时,希望政策也能更加完善,比如说在医疗费用报销方面给予更多支持,减轻家庭的经济负担。这样一来,就能让更多有需要的家庭在这场政策与个人选择的博弈中,做出更适合自己的决定,迎来属于自己的幸福小天使。

总之,中国试管婴儿政策和个人选择的博弈,就像是一场复杂的棋局。每一步都需要谨慎思考,既要顺应政策的大方向,又要结合自身的实际情况。只有这样,才能在这场关于生育的旅程中,找到属于自己的平衡,收获满满的幸福。

免责声明:

圆梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。