本文深入探索了试管婴儿胚胎发育中的关键因素,包括胚胎自身质量、子宫内膜环境、内分泌因素、外部环境以及医疗技术与医生经验等,旨在帮助读者了解影响胚胎发育的因素,提高试管婴儿成功率 。

试管婴儿胚胎发育中的关键因素探索

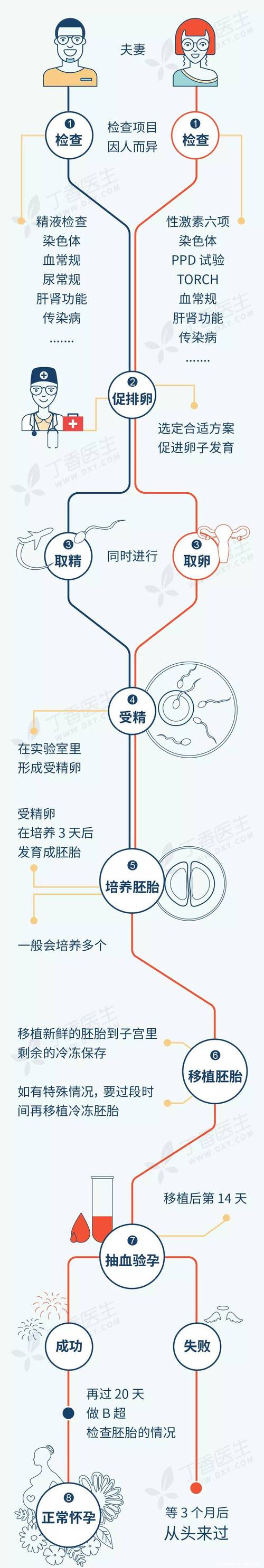

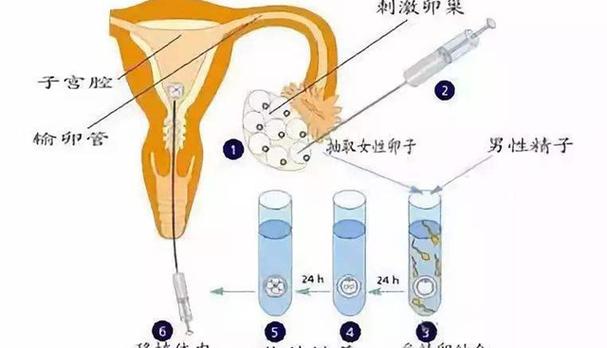

在当今社会,试管婴儿技术为许多渴望拥有孩子却面临生育困难的家庭带来了希望。然而,试管婴儿过程中胚胎的发育情况却受到多种因素的影响,了解这些关键因素,对于提高试管婴儿的成功率至关重要。首先,胚胎自身的质量是影响其发育的核心因素。优质的胚胎就像是一颗饱满且健康的种子,具备更强的发育潜能。相关研究数据显示,在试管婴儿周期中,不同质量等级的胚胎着床率有显著差异。以下是一份简单的数据表格:

| 胚胎质量等级 | 着床率 |

|---|---|

| 优 | 约50% - 60% |

| 良 | 约30% - 40% |

| 中 | 约15% - 25% |

| 差 | 低于10% |

从表格中可以看出,优质胚胎的着床率明显高于质量较差的胚胎。胚胎质量主要取决于卵子和精子的质量。卵子的质量与女性的年龄密切相关,随着年龄的增长,卵子的质量会逐渐下降。一般来说,35岁是一个分水岭,35岁之后女性卵子的染色体异常率会显著增加。据统计,30岁以下女性卵子染色体异常率约为12%,而40岁以上女性卵子染色体异常率可高达50%以上。这就好比苹果,新鲜采摘的苹果饱满多汁,而放置时间久了的苹果就容易出现干瘪、变质等情况。

精子质量同样不可忽视。精子的活力、形态等都会影响胚胎质量。有研究表明,精子活力低的男性,其配偶在试管婴儿过程中胚胎发育异常的概率比精子活力正常的男性高出约30%。就像一群跑步的人,活力高的精子能够快速准确地找到卵子结合,而活力低的精子可能在途中就“掉队”了,无法顺利完成使命。

子宫内膜环境的重要性

子宫内膜就如同孕育胚胎的土壤,其环境的好坏直接影响胚胎能否顺利着床和发育。适宜的子宫内膜厚度是胚胎着床的重要条件之一。一般来说,子宫内膜厚度在8 - 12毫米之间,胚胎着床的成功率较高。当子宫内膜厚度小于7毫米时,胚胎着床率会明显降低。相关数据显示,子宫内膜厚度在6 - 7毫米时,胚胎着床率约为20% - 30%,而当厚度小于6毫米时,着床率可能低于10%。这就好比土壤太浅,种子很难扎根生长。除了厚度,子宫内膜的容受性也至关重要。子宫内膜容受性是指子宫内膜对胚胎的接受能力。一些疾病,如子宫内膜炎、子宫内膜息肉等,会影响子宫内膜的容受性。有研究指出,患有子宫内膜炎的女性,试管婴儿胚胎着床失败的风险比正常女性高出约40%。这就像是土壤里有了害虫或者病菌,再好的种子也难以茁壮成长。

内分泌因素的影响

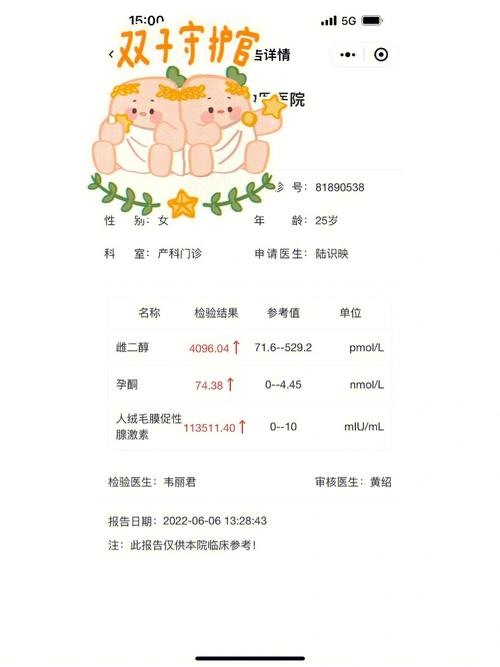

人体的内分泌系统就像一个精密的指挥中心,对胚胎发育起着重要的调节作用。其中,雌激素、孕激素等激素水平的平衡尤为关键。雌激素能够促进子宫内膜的生长和发育,为胚胎着床做好准备。孕激素则在维持妊娠过程中发挥着重要作用。在试管婴儿过程中,如果激素水平失衡,可能导致胚胎发育异常或着床失败。例如,雌激素水平过低,会使子宫内膜生长缓慢,厚度不足,影响胚胎着床;孕激素水平不足,则可能导致胚胎着床后无法正常维持妊娠,出现流产等情况。据统计,因内分泌失调导致试管婴儿失败的案例约占总失败案例的20% - 30%。这就好比乐队演奏,如果各个乐器的节奏不协调,就无法演奏出美妙的音乐。

外部环境因素不可小觑

外部环境因素也会在一定程度上影响试管婴儿胚胎的发育。例如,孕妇在孕期接触过多的有害物质,如辐射、化学物质等,可能对胚胎发育产生不良影响。研究发现,长期处于高辐射环境下的孕妇,其胎儿出现畸形的概率比正常环境下的孕妇高出约15%。这就像把一颗种子放在充满污染的环境中,它的生长肯定会受到影响。另外,孕妇的心理状态也不容忽视。长期的焦虑、抑郁等不良情绪,会影响人体的内分泌系统,进而影响胚胎的发育。有调查显示,心理压力过大的孕妇,试管婴儿成功率比心态平和的孕妇低约15% - 20%。这就好比给植物浇水施肥时,如果主人一直愁眉苦脸,植物似乎也会生长得没那么好。

医疗技术与医生经验的作用

先进的医疗技术和医生丰富的经验在试管婴儿胚胎发育过程中也起着关键作用。例如,精准的胚胎培养技术能够为胚胎提供更适宜的生长环境。在一些大型专业的生殖中心,采用先进的胚胎培养体系,胚胎的发育率和着床率都有明显提高。同时,经验丰富的医生在取卵、移植等操作过程中更加熟练,能够减少对卵子和胚胎的损伤,提高操作的成功率。总的来说,试管婴儿胚胎发育受到多种关键因素的影响。从胚胎自身质量、子宫内膜环境、内分泌因素,到外部环境以及医疗技术和医生经验等,每一个环节都紧密相连。对于渴望通过试管婴儿技术拥有宝宝的家庭来说,了解这些关键因素,积极配合医生的治疗,保持良好的生活习惯和心态,才能最大程度地提高试管婴儿的成功率,迎接新生命的到来。就像一场精心策划的旅程,只有每一个环节都安排妥当,才能顺利抵达幸福的彼岸。

圆梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。