本文介绍了试管婴儿孕期糖尿病的风险现状,分析了风险升高的原因及危害,重点阐述了饮食、运动、血糖监测、心理调节等管理措施,助力准妈妈和宝宝健康。

试管婴儿孕期糖尿病的风险与管理

在当今社会,试管婴儿技术帮助了许多渴望拥有孩子的家庭圆了梦。然而,就像每一枚硬币都有两面一样,试管婴儿在带来希望的同时,也伴随着一些需要我们关注的健康问题,其中孕期糖尿病就是一个不容忽视的风险。

试管婴儿孕期糖尿病的风险现状

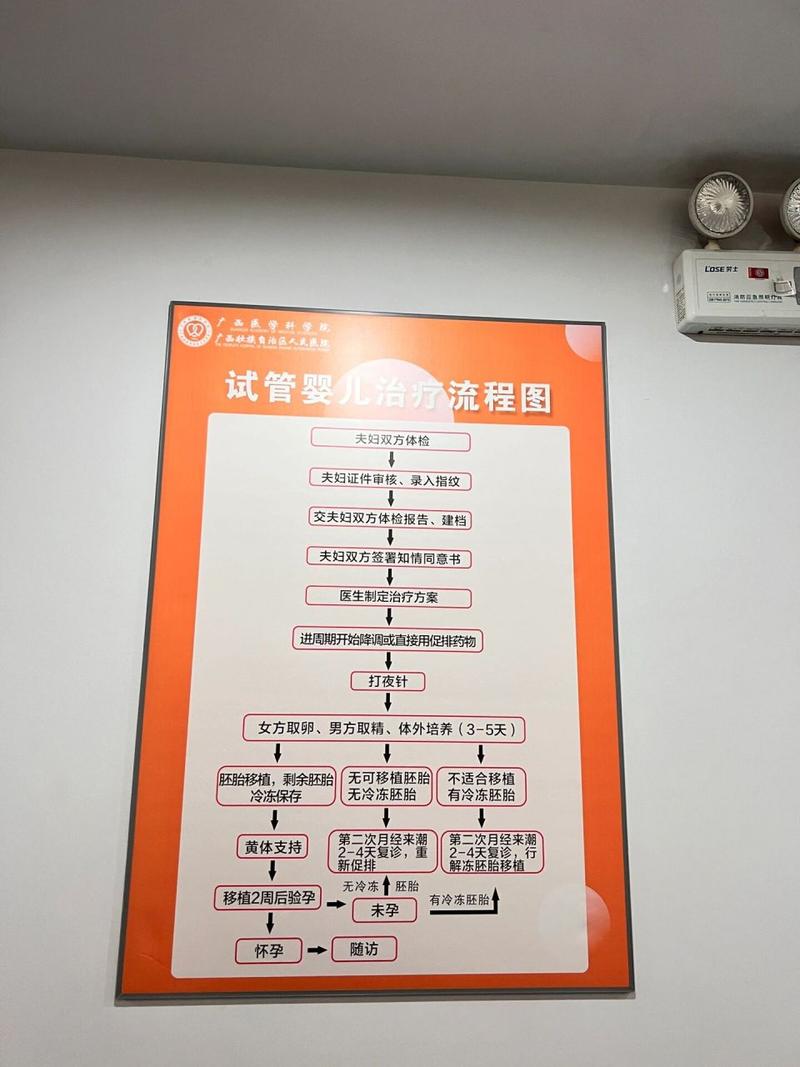

根据相关研究数据显示,通过试管婴儿技术受孕的女性,孕期患糖尿病的风险相对自然受孕的女性有所升高。下面我们来看一组具体的数据:

| 受孕方式 | 孕期糖尿病发生率 |

|---|---|

| 自然受孕 | 约7% - 15% |

| 试管婴儿受孕 | 约12% - 20% |

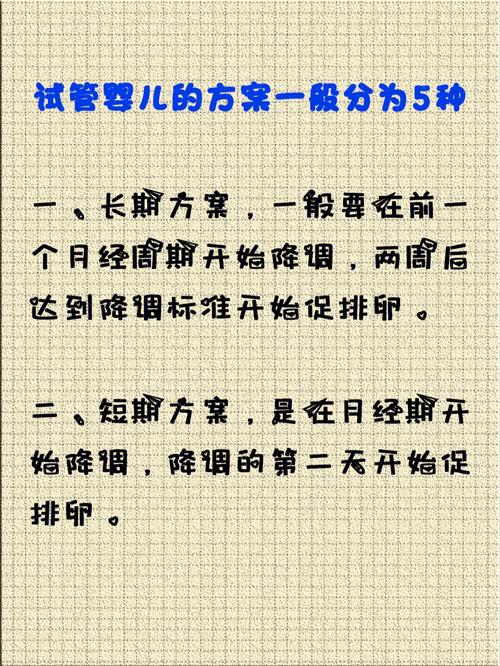

试管婴儿孕期糖尿病风险升高的原因

这就好比盖房子,房子出了问题,我们得找找根基的原因。试管婴儿孕期糖尿病风险升高,也是有其内在缘由的。

激素水平变化

在试管婴儿过程中,为了促进卵泡发育和排卵,医生通常会使用一些激素类药物。这些药物会使女性体内的激素水平发生较大波动。就好比一个原本稳定运行的小齿轮组,突然被外力拨动,各个齿轮之间的配合就可能出现问题。激素水平的改变会影响身体对血糖的调节能力,从而增加了孕期患糖尿病的风险。

年龄因素

很多选择试管婴儿技术的女性年龄相对较大。有统计表明,年龄超过35岁的女性选择试管婴儿的比例较高。而年龄越大,身体的各项机能就像旧机器一样,开始逐渐衰退。身体对胰岛素的敏感性降低,胰岛素就像一把钥匙,原本可以顺利打开细胞大门让血糖进入细胞被利用,现在这把“钥匙”不太灵光了,血糖就容易在血液中堆积,进而引发糖尿病。

多胎妊娠

试管婴儿多胎妊娠的几率比自然受孕要高。多胎妊娠就像是一个小家庭突然来了好多新成员,妈妈的身体需要供应更多的营养给多个宝宝。这就给身体带来了更大的负担,使得身体的代谢系统更容易出现紊乱,血糖调节也就更容易出问题,从而增加了孕期糖尿病的发生风险。

试管婴儿孕期糖尿病的危害

孕期糖尿病就像一颗“定时炸弹”,对准妈妈和宝宝都可能产生严重的危害。

对准妈妈的影响

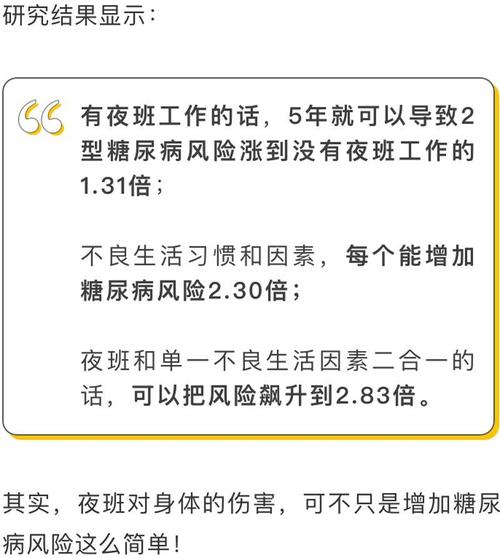

对于准妈妈来说,孕期糖尿病可能导致一系列并发症。比如说,容易发生妊娠期高血压疾病,增加剖宫产的几率。据统计,患有孕期糖尿病的准妈妈发生妊娠期高血压疾病的几率是正常孕妇的2 - 4倍。而且产后发生2型糖尿病的风险也会大大增加,约有30% - 50%的孕期糖尿病患者在产后几年内会发展为2型糖尿病。这就好比一场“蝴蝶效应”,孕期的一个小问题,可能引发后续一连串的健康隐患。

对胎儿的影响

对胎儿而言,影响同样不容小觑。胎儿可能出现巨大儿的情况,也就是体重过大。这是因为母体血液中的高血糖会通过胎盘进入胎儿体内,刺激胎儿的胰岛细胞分泌胰岛素,促进胎儿生长发育,导致胎儿体重超标。有研究显示,孕期糖尿病孕妇分娩巨大儿的几率是正常孕妇的2 - 3倍。巨大儿不仅会增加分娩时的难度和风险,还可能在出生后出现低血糖、呼吸窘迫综合征等一系列问题。

试管婴儿孕期糖尿病的管理措施

既然知道了风险和危害,那我们就得想办法来应对,就像提前给房子加固,防止它在风雨中出问题一样。

饮食管理

饮食可是管理孕期糖尿病的关键一环。准妈妈们要注意控制碳水化合物的摄入量,多吃一些富含膳食纤维的食物,比如蔬菜、全谷物等。这就好比给身体的“燃料库”合理分配燃料,让血糖平稳上升。每天的饮食要定时定量,少食多餐。可以把一天的食物分成5 - 6餐来吃,避免一次摄入过多食物导致血糖大幅波动。

运动管理

适当的运动对于控制孕期血糖也非常重要。就像给身体的各个零件上点润滑油,让它们运转得更顺畅。准妈妈们可以选择一些适合自己的运动方式,比如散步、孕妇瑜伽等。每天坚持适量运动,不仅有助于控制血糖,还能增强身体的抵抗力,为准妈妈顺利分娩打下良好的基础。一般建议每天至少进行30分钟的中等强度运动。

血糖监测

定期监测血糖就像是给身体安装了一个“健康小卫士”,随时掌握血糖的变化情况。准妈妈们需要按照医生的建议,定期测量空腹血糖和餐后血糖。一旦发现血糖异常,就要及时调整饮食和运动,必要时还需要在医生的指导下使用药物进行治疗。千万不能对血糖监测掉以轻心,这可是保障孕期健康的重要防线。

心理调节

很多准妈妈得知自己患有孕期糖尿病后,心里就像压了一块大石头,焦虑、紧张的情绪油然而生。但是要知道,不良的情绪也会影响血糖的控制。这就好比本来好好的一条路,突然出现了一些障碍物,让原本顺畅的交通变得拥堵。准妈妈们要学会调整自己的心态,可以多和家人朋友聊聊天,或者参加一些孕妇课堂,了解更多关于孕期糖尿病的知识,增强自己应对疾病的信心。

总之,试管婴儿孕期糖尿病虽然存在一定的风险,但只要我们重视起来,做好各方面的管理措施,就能够最大程度地降低风险,保障准妈妈和宝宝的健康。希望每一位通过试管婴儿技术迎来新生命的妈妈都能顺利度过孕期,迎接健康可爱的宝宝。

圆梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。