本文详细介绍了试管婴儿的第一代、第二代、第三代技术的原理、适用人群,并给出相关统计数据及案例。同时提供了选择试管婴儿方法的建议,助力有生育需求的家庭做出合适决策。

试管婴儿的多种方法解析与选择建议

在当今社会,随着科技的不断进步,试管婴儿技术为许多渴望拥有宝宝却面临生育难题的家庭带来了新的希望。咱们老百姓可能都听说过试管婴儿,但这其中具体的门道,可能还不太清楚。今天啊,咱们就一起来唠唠试管婴儿的多种方法,以及该怎么去选择适合自己的方式。 首先呢,咱们得知道试管婴儿技术经过这么多年的发展,已经有了好几种不同的方法,每一种都有它的特点和适用人群。第一代试管婴儿(IVF-ET)

第一代试管婴儿技术,简单来说,就是在体外让精子和卵子自然结合,就像是把它们放在一个“小房间”里,让它们自己“谈恋爱”结合成受精卵,然后再把受精卵移植回妈妈的子宫里。这也是最基础的试管婴儿技术啦。 第一代试管婴儿主要适用于因为女性因素导致的不孕,比如说输卵管堵塞,使得精子和卵子在体内没办法“见面”。据相关统计数据显示,在所有接受试管婴儿治疗的患者中,大约有30% - 40%是因为输卵管问题而选择第一代试管婴儿技术。 | 适用原因 | 占比 | | ---- | ---- | | 输卵管堵塞 | 30% - 40% | 给大家讲个例子吧,我认识的一个朋友,小丽,她和老公结婚多年一直没怀上孩子,去医院一检查,发现是输卵管堵塞了。后来他们就选择了第一代试管婴儿技术。在医生的精心治疗下,经过几个周期的努力,小丽终于成功怀上了宝宝,现在孩子都已经上幼儿园啦,一家人别提多幸福了。第二代试管婴儿(ICSI)

这第二代试管婴儿技术可就有点不一样了。它是通过人工的方法,把单个精子直接注射到卵子里面去,帮助它们结合,就好比是给精子和卵子当了一回“媒人”,直接把它们“拉到一起”。 第二代试管婴儿技术主要是针对男性因素导致的不育,像严重的少弱精症等情况。据统计,在试管婴儿治疗中,因为男性因素选择第二代试管婴儿技术的患者占比大概在20% - 30%。 | 适用原因 | 占比 | | ---- | ---- | | 严重少弱精症 | 20% - 30% | 我有个亲戚家的孩子,小张,他就是精子质量不太好,结婚后一直没让媳妇怀上。后来他们去咨询医生,医生根据他们的情况,建议他们做第二代试管婴儿。经过一系列的治疗,小张的媳妇也顺利生下了一个健康的宝宝,这下可把一家人高兴坏了。第三代试管婴儿(PGT)

第三代试管婴儿技术就更高级啦,它在胚胎移植前,会对胚胎进行遗传学检测,看看胚胎有没有携带一些遗传疾病的基因。这就像是给胚胎做了一个全面的“体检”,把那些可能有问题的胚胎筛选掉,只选择健康的胚胎移植到子宫里,这样就能大大提高怀孕的成功率,也能减少生出有遗传疾病宝宝的风险。 第三代试管婴儿技术主要适用于那些有遗传疾病家族史,或者之前有过多次不明原因流产、胎停育的夫妻。相关数据表明,在有遗传疾病风险的患者中,选择第三代试管婴儿技术后,生出健康宝宝的概率能提高到60% - 70%左右。 | 适用原因 | 提高生出健康宝宝概率 | | ---- | ---- | | 有遗传疾病家族史或多次不明原因流产、胎停育 | 60% - 70% | 我听说有一对夫妻,他们家族里有某种遗传性疾病,之前怀过几次都没保住。后来他们选择了第三代试管婴儿技术,经过胚胎筛选,成功移植了健康的胚胎,最后生下了一个没有遗传疾病的宝宝,真的是圆了他们多年的梦。那么,该怎么选择适合自己的试管婴儿方法呢?

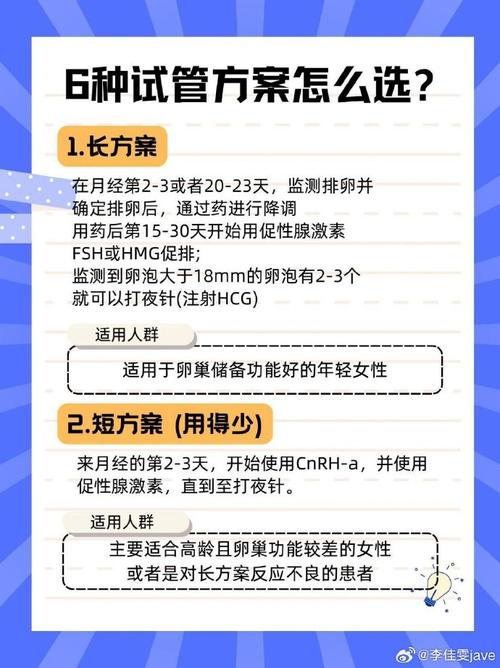

这选择试管婴儿方法可不是一件小事,不能自己瞎琢磨,得听医生的建议。医生会根据夫妻双方的具体情况,像年龄、身体状况、不孕不育的原因等等,来综合判断最适合的方法。 一般来说,如果是单纯的输卵管问题,那第一代试管婴儿技术可能就比较合适;要是男方精子问题比较严重,那第二代试管婴儿技术可能是更好的选择;而如果夫妻双方有遗传疾病风险,为了宝宝的健康着想,第三代试管婴儿技术就是首选啦。 另外,在选择试管婴儿方法的时候,夫妻双方的心理状态也很重要。做试管婴儿可不是一次就能成功的,可能会经历一些挫折,这时候夫妻之间要相互支持、相互鼓励,保持积极乐观的心态,这样也有助于提高成功率。 而且啊,大家也别光看技术,医院和医生的选择也非常关键。一定要选择正规的、有资质的医院,找经验丰富的医生。就好比买东西,咱得找靠谱的商家,才能更放心不是? 总之呢,试管婴儿技术虽然给很多家庭带来了希望,但每一种方法都有它的特点和适用人群。咱们要和医生充分沟通,了解自己的情况,再做出最合适的选择。希望每一个渴望宝宝的家庭都能早日迎来自己的小天使,过上幸福美满的生活。 在这个过程中,大家也别害怕,有啥问题就多问问医生,现在的医疗技术这么发达,咱们就放宽心,一步一步来。相信只要坚持,就一定能实现自己的心愿。

圆梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。