本文回顾了我国首例试管婴儿诞生的艰难探索历程,介绍了其技术发展与普及情况,探讨了对社会家庭的影响及面临的挑战,最后对未来进行展望,展现了我国试管婴儿技术的发展脉络与前景。

我国首例试管婴儿诞生:回顾与展望

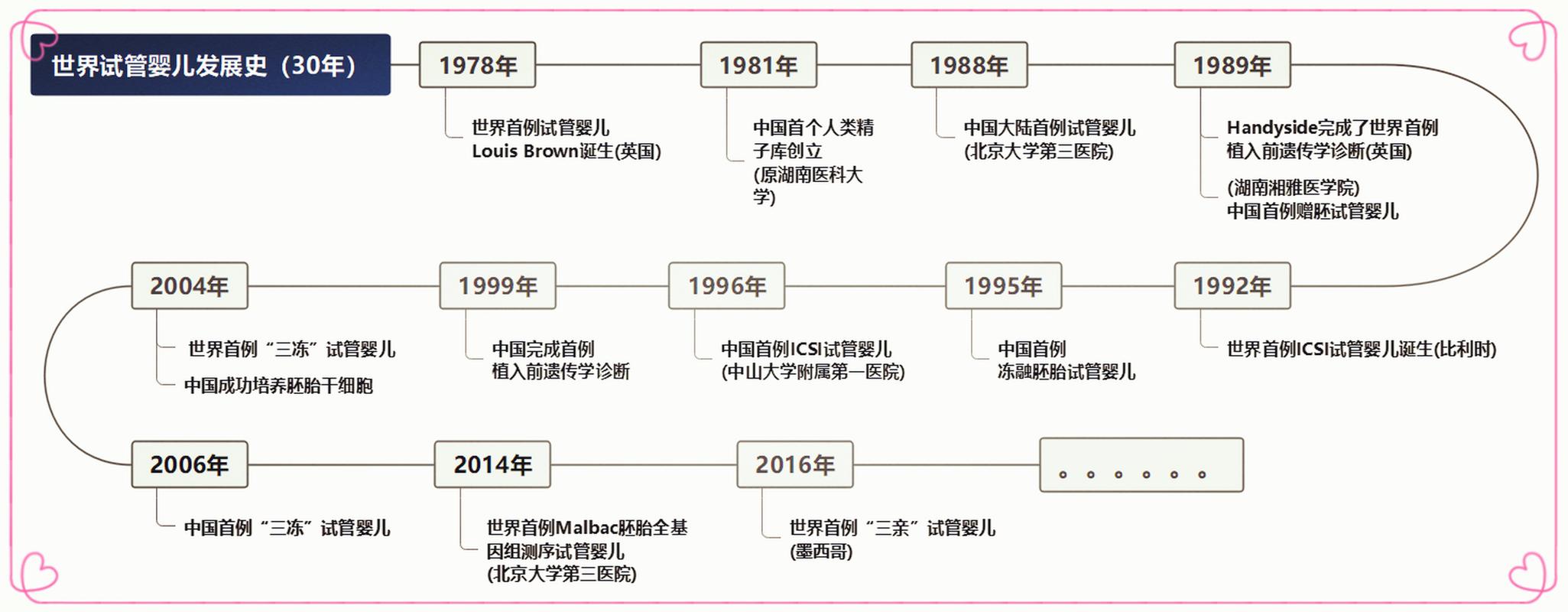

在咱们中国的医疗发展历程中,首例试管婴儿的诞生绝对是一件具有里程碑意义的大事,就像在黑暗中点亮了一盏明灯,给无数渴望孩子的家庭带来了希望的曙光。今天啊,咱们就好好唠唠这背后的故事,以及展望一下未来的发展。1978 年,世界上首例试管婴儿在英国诞生,这一消息如同一颗重磅炸弹,震惊了全世界,标志着人类在生殖医学领域迈出了革命性的一步。而在我国,科研人员们也在密切关注着这一前沿领域的发展动态。终于,在 1988 年 3 月 10 日,我国大陆首例试管婴儿郑萌珠在北医三院诞生。这一声啼哭,不仅宣告了一个新生命的到来,更开启了中国生殖医学发展的新纪元。

艰难的探索之路

当时,国内在这方面的研究几乎是一片空白,要开展试管婴儿技术谈何容易。北医三院的张丽珠教授带领着她的团队,踏上了这条充满挑战的探索之路。没有经验可以借鉴,他们就自己摸索;没有先进的设备,就四处想办法筹措。 就好比盖房子,每一块砖都得自己去找,每一个步骤都得小心翼翼。他们从基础的研究做起,研究卵子的采集、培养,精子的处理,以及胚胎的移植等各个环节。无数个日夜,研究人员们守在实验室,盯着那些小小的细胞,期待着它们能创造奇迹。 据相关统计,在最初的研究阶段,成功率低得可怜。咱们来看下面这张表格:| 年份 | 尝试次数 | 成功次数 | 成功率 |

|---|---|---|---|

| 1984 年 | 50 次 | 2 次 | 4% |

| 1985 年 | 80 次 | 3 次 | 3.75% |

| 1986 年 | 100 次 | 5 次 | 5% |

试管婴儿技术的发展与普及

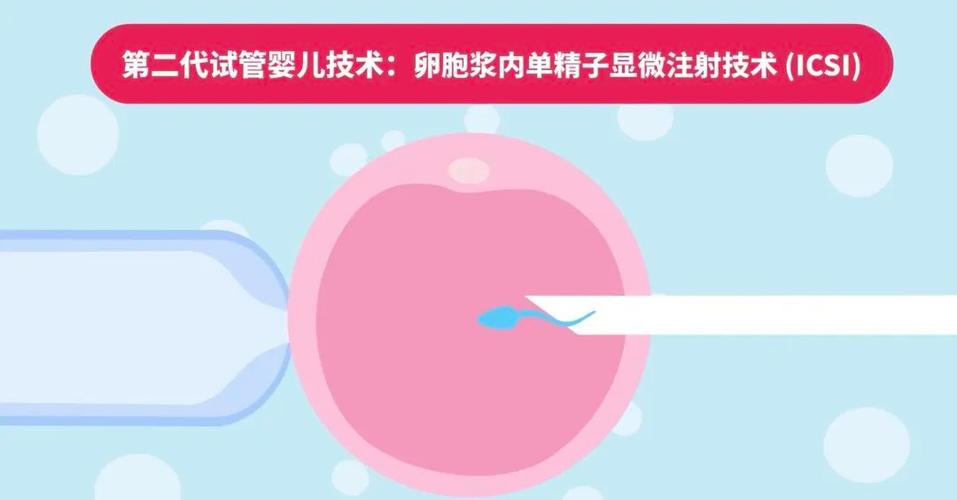

自首例试管婴儿诞生后,我国的试管婴儿技术如同雨后春笋般迅速发展。越来越多的医院开始开展这项技术,技术水平也在不断提高。如今,试管婴儿技术已经从第一代发展到了第三代。 第一代试管婴儿技术主要是针对女性输卵管堵塞等问题,通过将卵子和精子在体外自然结合,然后将受精卵移植回子宫。第二代试管婴儿技术则是针对男性精子质量差等问题,通过显微注射的方式将精子直接注入卵子内,大大提高了受精成功率。第三代试管婴儿技术更厉害啦,它能够在胚胎移植前对胚胎进行基因检测,筛选出健康的胚胎进行移植,避免一些遗传性疾病的传递。 随着技术的发展,成功率也在大幅提高。下面再来看看这组数据:| 年份 | 试管婴儿周期数 | 临床妊娠率 |

|---|---|---|

| 2000 年 | 1000 个 | 30% |

| 2010 年 | 5000 个 | 45% |

| 2020 年 | 20000 个 | 60% |

对社会和家庭的深远影响

试管婴儿技术的出现,对社会和家庭产生了深远的影响。对于那些因为各种原因无法自然受孕的家庭来说,这是他们最后的希望。就像我认识的一对夫妻,结婚多年一直没有孩子,四处求医问药,花了不少钱,也受了很多罪。后来听说了试管婴儿技术,抱着试试看的心态去做了,结果成功怀上了宝宝。现在他们的孩子都上小学了,一家人别提多幸福了。 从社会层面来看,试管婴儿技术在一定程度上缓解了人口老龄化的压力,为社会的可持续发展做出了贡献。而且,随着技术的不断进步,它也推动了生殖医学相关领域的研究和发展,培养了一大批专业人才。面临的挑战与争议

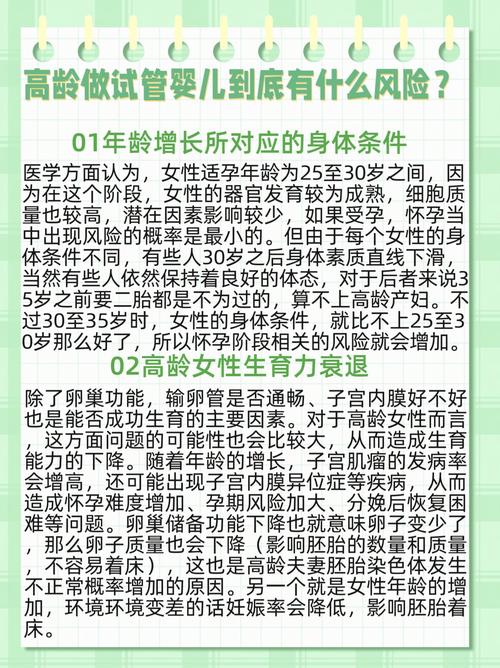

当然啦,试管婴儿技术在发展过程中也面临着一些挑战和争议。一方面,技术的安全性和可靠性还有待进一步提高。虽然现在成功率已经比较高了,但还是存在一些失败的案例,而且试管婴儿出生后的健康问题也备受关注。 另一方面,伦理道德问题也是大家争论的焦点。比如说,多胎妊娠的问题,为了提高成功率,有时候会移植多个胚胎,这样就容易出现多胎妊娠的情况。多胎妊娠不仅对孕妇的身体有很大的风险,也可能会给家庭和社会带来一些负担。还有基因筛选的问题,如果过度筛选,会不会违背自然规律,甚至引发一些社会不平等的问题呢?未来的展望

尽管面临着诸多挑战,但我国试管婴儿技术的未来依然充满希望。随着科技的不断进步,相信会有更先进的技术出现,进一步提高成功率,降低风险。比如说,基因编辑技术的发展,或许能够更精准地预防和治疗一些遗传性疾病。 而且,随着人们对生殖健康的重视程度不断提高,相关的法律法规也会更加完善,更好地规范试管婴儿技术的应用。未来,试管婴儿技术有望成为一种更加安全、有效、规范的辅助生殖手段,为更多家庭带来新生命的喜悦。 总之,我国首例试管婴儿的诞生是我国生殖医学发展的一个重要里程碑。回顾过去的艰难历程,我们为科研人员们的努力和坚持感到骄傲;展望未来,我们充满信心,相信在科技的推动下,试管婴儿技术会给更多家庭带来幸福和希望,为我国的人口健康事业做出更大的贡献。让我们一起期待那一天的到来吧!

圆梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。